2023年过去了一半,哪些汽车企业真正赚到钱了?

尽管在2020年我国汽车销量开始从连续第三年下滑,在2021年、2022年终于回到了每年3%左右的增长幅度,但是这种恢复性增长,也是伴随着行业转型、新能源汽车内卷,在打造体系力与效率的同时,所有品牌在存量市场中进行博弈。

今年上半年新能源汽车销量达到374.7万辆,同比增长44.1%,市占率达到28.3%,其中今年上半年插电式混合动力车型的销量增幅达到了91.1%,而纯电动车型的销量增幅为31.9%。

新能源汽车行业数据一片繁荣,背后却是从业者道不完的苦水。

“今年太卷了,新能源大浪淘沙,燃油车垂死挣扎”。很多汽车从业者都有相似的感受。

今年上半年,自主品牌份额达到53.1%,自主品牌乘用车累计同比增长22.4%,自主品牌虽然在汽车市场强势回归,但是,盈利能力并没有随着市场份额的增长而迎来拐点。

自主品牌份额做大了,但是利润并不高,可以说,如今的自主品牌远没有达到十年前合资品牌的躺赢时代。

近日长城汽车披露的半年报数据显示,上半年净利润同比下降超过70%。而上半年预计亏损12.5亿到13.9亿元的赛力斯在公告中称,亏损的原因主要是销售不及预期,以及在新能源汽车核心技术领域保持高研发投入所致。

当整个行业都在集中资源进行技术转型时,这仅仅是开始,转型速度直接决定了生存能力。

转型是多方面的:产品转型、管理转型、渠道转型、营销转型,这也迫使汽车从研发,到生产制造,再到营销、终端销售的每一个环节,都在内卷下寻求变革,或生存。

亏损、卷,告别躺赢

近日据《钱江晚报》报道,杭州一家合资品牌4S店,今年上半年亏损超过1000万,与此同时,4S店也掀起了一股闭店潮。

这边在上演闭店潮,数据却显示,2022年的汽车渠道数量甚至还有上升。

繁荣数据的背后,总有一些内生的裂变,比如汽车渠道,正在经历一个此消彼长的过程。

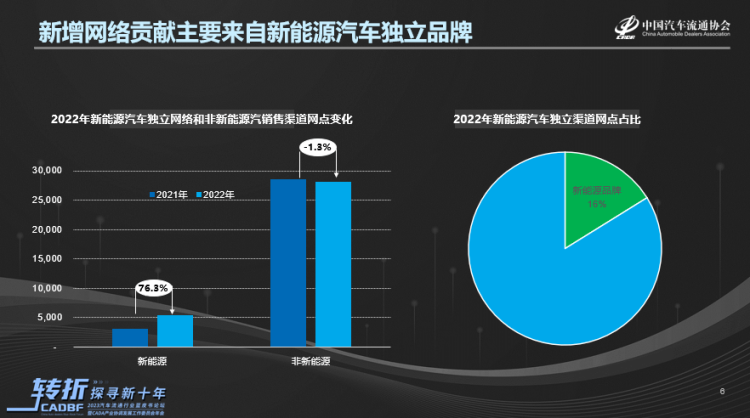

中国汽车流通协会发布的2022年渠道数据则显示,2022年新增渠道主要来自新能源汽车独立网络,而非新能源汽车渠道数量则同比下降了1.3%。

图源:中国汽车流通协会

当整个市场陷入存量博弈,除了优胜劣汰,竞争也显得尤为激烈。为了推动转型,内卷在汽车行业各个环节成为常态。

在某合资品牌的工厂已经工作十年的小Y称,最近三年工厂产能一直在处于不断下滑,同时为了降本,工厂开始招聘大量只签劳务合同的临时工,“不想要的时候可以不用付出赔偿直接让他们走。”

最近,广汽丰田也宣布裁撤约1000名生产一线的劳务派遣人员,原因是生产水平下降。

图源:网络

虽然很多传统车企都正在遭遇产能下滑,人员流动加速,但是令小Y感觉心累的是,各种指标的考核反而变的更多了。

对于管理者来说,不断精益的生产能力需要在生产指标中得到体现,尽管有时,增加流程并不一定与市场销量呈正相关。

虽然产能下滑,但是也要卷。

而对于新车开发环节,效率则是一切,提升效率,主要靠卷。

有车企研发人员称,开发一辆车,从过去的五年变成了三年,可行性分析到SOP的时间,从十年前的三年变成了20个月,留给全新零部件的开发时间更是所剩无几。

尽管如此,整个行业仍然觉得,新车开发的速度太慢了。

比如从传统开发流程来看,2021年才宣布造车的小米,一直在被行业窥探进度,事实上,在2024年量产上市、距离官宣造车仅仅三年的小米,从整车开发进程来看已经相当快,但是对于中国新能源汽车市场来说,小米的进度仍然在被行业看低。

因为对于一款新车来说,抢占市场窗口期变得越来越重要,这种窗口期,其实就是以“人无我有”的方式,抢占用户心智,它涉及研发,也涉及营销。

而有时,激进的营销,已经大大降低了用户对技术变革的真正感知。

图源:网络

理想汽车曾在6月的家庭科技日上宣布其智驾模式的新功能——通勤模式,以不依赖高精地图,可以通过训练来提升固定通勤路线的智驾能力,实际上可以看作是城市NOA的场景缩小版。

小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙随后在小鹏G6发布会的沟通上曾说,这个功能,实际上小鹏汽车在去年的1024科技日上提到的。

硬件抢发、功能抢先落地,汽车产业的玩法和手机越来越像。

如今和汽车行业各个领域的工作人员交流,不免发现,在汹涌的转型浪潮中,很多人也感觉身心俱疲。

这种感受,在十年以上的汽车从业者身上会尤其明显。

因为十年前,汽车市场刚刚进入高速发展的阶段,也是汽车从业者的好日子。

过去的汽车行业,经销商躺着赚钱,车企年终奖可以说行业领先。早在2011年,一汽-大众曾传出年终奖高达27个月工资,在汽车市场最好的2016-2018年,汽车品牌的年终奖普遍能达到5-8个月,这个阶段,中国汽车市场也从不到2000万的年销量,一路飙升到2800万辆的高度。

一位在合资企业工作多年的老员工称,那时虽然整个汽车市场不如现在繁荣,但是竞争少,大家过的都很滋润。

而如今,因为销量目标无法达成,很多车企已经放弃年终奖,因为一项业务不达预期,整个团队被裁掉的例子更是几乎时不时就在正处于转型期的车企中上演。

车企在焦虑什么

在决定发布降价消息的当天凌晨,蔚来创始人李斌仍然在与团队反复推敲权益的可行性。即便如此,在发布降价消息后的用户面对面活动上,来自众多用户关于权益问题的提问,仍然让李斌觉得,满足所有用户的需求太难了。

今年的市场竞争,“价格战”是导火索,但是对于降价本身,很多车企并没有底气,尤其是市场基础并不牢固的新势力,降价=背刺,很多品牌其实不愿意被扣上这样的帽子。

构筑市场基础,还要深挖地基。砸钱投入研发,在过去一年成为车企构筑护城河的主要手段。

仅仅在2022年,比亚迪的研发投入同比增长90%,蔚来同比增长达到136%,是蔚小理中研发投入最高的,理想的研发投入同比增长也超过100%。

大量的研发投入并没有迅速转化为市场销量。今年上半年,主流车企的销量完成率均未达到50%,有行业人士称,这意味着,下半年的市场竞争会更加激烈。

销售环节成为另一个变革的一个重点。

据称,今年上半年销量增长缓慢的蔚来,对汽车销售策略进行了调整,最大的变化是,Fellow终端销售提成增加的同时,KPI考核更加严格,将线索、试驾、转化率等纳入KPI考核项目,并实行动态淘汰制。

除了保证现阶段销量,对于汽车行业来说,能否压准汽车赛道下一个赛点,其实更为关键。

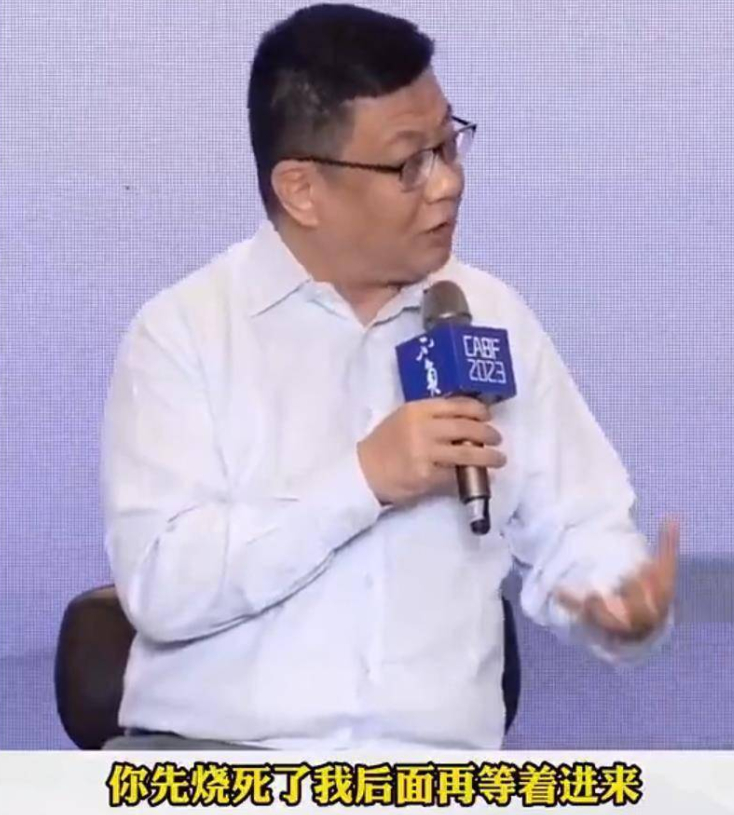

何小鹏在与媒体沟通时曾提到,在跟智能化不同行业的大佬聊天时发现,大家没想到过去五年新能源的变化速度。同时,当何小鹏提到下一个五年是智能化的五年时,他得到的回应是,

“太保守了。”

图源:网络

周期叠加,谁能穿越周期

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握