《智物》一直不明白,王二丫到底是个什么梗。

这是小米公司大模型项目交流的一个工作群的群名,我们不知道是叫二丫,还是二娅,但这个项目确实是和OpenAI、谷歌、Meta、微软以及人见人爱的苹果公司在一个赛道,都在探索大模型能够带给硬件的机会。

用一句更准确的话来说,其实,就是新的iPhone是什么,能够给这些企业家们带来iPhone一样的财富的产品是什么?智能助手革命,ChatGPT何时上车?

这些互联网公司的低低的幽默感,有时候很难get。雷军也在这个工作群里,但不怎么发言,他手下的上千位AI工程师在里面经常谈论一下宏大和微观的主题。在8月14日这场冗长的发布会上,雷军说他有3000多位AI工程师,使得小米能够快速推出汽车自动驾驶,以及相应的AI服务,比如小爱音箱之类的。

对于小爱音箱的规模,雷军破例使用了之一这个词,小爱音箱是目前国内领先的智能音箱产品。雷军昨天披露大约超过1亿台的规模,其他还有百度和阿里巴巴的音箱产品似乎规模相类似,国外还有亚马逊。

雷军的故事和罗永浩的故事,区别在于卖了多少台

为了将自己特别赚钱的谷歌搜索,也就是谷歌广告变现平台变成iPhone的官方合作,谷歌每年要向苹果公司支付超过100亿美金,百度一定也不少。公开信息当中,见到这样一个故事,摩根斯坦利曾经建议,谷歌可以给每一个美国家庭发放一个智能音箱,成本远比跟iPhone合作要低。

但是,谷歌的管理层不确定这个项目的价值。职业经理人当朝,谷歌不确定这个项目真正的收益若何,另外,不确定现在的谷歌音箱究竟是不是能被用户喜欢和接受,这可能是最关键的。

类似的故事在中国有一个版本。谷歌的中国同行,也有一个表现还不错的音箱产品,在一个战略咨询项目上,咨询顾问也向该公司提出了类似摩根斯坦利的建议,以更便宜的价格向中国家庭销售、赠送智能音箱。《智物》曾经跟相关人士聊过这个话题,比如,音箱加上屏幕之后,究竟是否归广电总局管理?这个话题为什么提出来,不好尽述。

这家互联网公司同样拥有大笔的现金储备,成本不是问题。问题是,后宫当朝负责战略,而创始人会对每一个项目发问,这个想法怎么赚钱?很奇怪的搭配。最终,这家互联网公司留下了咨询顾问做自己的助理,但是,这个项目的收益应该也就仅限于此了。

音箱绝对不是新iPhone的赛道,连练兵场可能都算不上。也许,大模型可以让音箱产品的多轮对话更自然,让音箱能稍微聪明一点,至少知道用户是在召唤它,或者只是提到了类似的一个词。

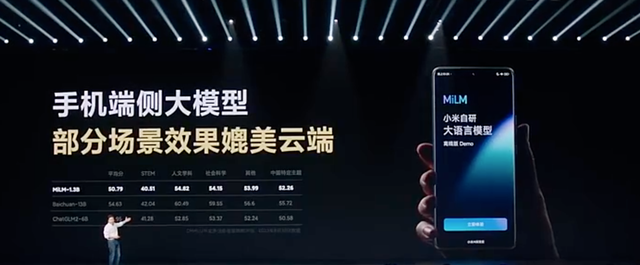

小米公司没有职业经理人选择的问题,也没有所谓的后宫的问题。但小米的王二丫项目,应该不至于只是用在小米音箱上吧?手机和汽车都要比音箱的价值大。耐心看完雷军个人表演的人,其实有些人是为了看雷军是不是会先让小米汽车亮个相。

外界都知道了,小米汽车几个月前解决了牌照问题,只有FT这种海外媒体还在为小米的上百亿人民币投入担心。雷军的新车进展很不错,雷军有一个中外结合,各个行业结合的团队来负责汽车项目,而不是纯粹从吉利汽车来的人。过去一两年中,雷军似乎对吉利汽车团队的风格和定位不满意,推翻了他们主导的最初方案,并亲自指挥了后续的产品规划。

新车的外观也基本确定了,不像某些媒体传闻的那款欧洲车型。现在唯一的问题是价格,一年以后,一款性能、配置和Model 3差不多的汽车,能卖出一个什么样的价格?一年多时间以前,雷军在否决小米团队第一款设计方案的时候,提出来的问题和理由也是这个,如何和特斯拉竞争?

也许,他现在应该有些答案。特斯拉会继续降价,上海工厂的Highland项目已经开始实施,特斯拉的效率更高,成本更低,特斯拉Model Y、Model 3都有能力继续降价,关键是有能力降。

更具体讨论小米汽车产品细节是个挑战而又危险的事情。但几个公开信息,应该可以适当讨论,小米汽车工厂如今修建的非常漂亮,进度完全没有受到所谓汽车牌照猜测的影响。另外,小米汽车项目是雷军本人第一次真正涉及制造,产品设计从头至尾,其深度可能也是首次,尽人皆知,小米手机深受外部设计公司的影响。

当手机行业寒冬来临,小米公司曾经有过一次无差别的裁员行动,其中,也包括了AI工程师们,其中的一部分人员被转移到了小米汽车。

雷军对自动驾驶比马斯克要谨慎的多,小米公司的一位高管现在具体负责自动驾驶项目,小米汽车在自动驾驶项目方面的设立的目标非常现实——能够处理停车、高速跟随等几个典型场景就可以。全自动驾驶不是目标,小米谨守产品公司的定位。小米汽车牌照问题已解?

有传闻说,小米汽车会继续采用激光雷达配置。特斯拉取消了激光雷达和毫米波雷达,而今采用纯视觉方案。小米团队也认为激光雷达方案,对汽车产品本身没有什么特别的帮助,但是,从销售的角度来看,另当别论。但是,在网络流传的照片上,看不到激光雷达。

那群差点被裁掉的AI工程师们,有一个很大的贡献。有小米公司的供应商透露,小米公司在材料、工艺流程方面,采用了类似特斯拉的AI casting技术方案,效果显著,并且节省了成本,加快了研发进度。网络上有关于特斯拉AI Casting工艺的介绍,这确实是一个大模型可以施展的所在。

制造工艺的任务是生产确定性的产品。但问题是,现在能见到的特斯拉车型真的就是新的汽车领域的iPhone吗?至少,还没有实现自动驾驶,如果如此的话,将来的产品设计和生产工艺是不是也会有大的调整?

还是回到大模型和王二丫。最近,Bloomberg的Gurman煞有介事地提到了苹果的类似GPT项目,不问可知,应该是针对Siri的升级改进。Gurman提到了苹果公司的新AI架构——Ajax,以及苹果工程师们测试的Apple GPT。苹果其实有一个很大的,被外界忽视的优势,如果AI软件和AI业务吃掉手机,手机会用户的数据紧密结合,诸如健康、金融、信息服务等等。

苹果公司目前是唯一在隐私保护方面过关的硬件企业,至少在用户层面如此。但是,可惜库克治下的苹果也是将AI作为使能,而不是新的系统。用来拍摄更好的照片,节约能耗,而不是用来作为对用户服务的界面。

此外,vivo、OPPO也都有各自的类似大模型项目启动,进行。目标和方向和小米的王二丫非常类似,与库克式的难题也类似。

把苹果、小米、OV同列在一起描述,是很奇妙的感觉。更奇妙之处在于,他们真的处境类似,苹果如今格外重视互联网收入,重视互联网收入需要硬件的规模,哪怕是折叠屏这样的新品类。

把大模型塞进广告机,太难了

但很明显的问题在于,这和大模型最大的革命性功能和价值冲突。互联网广告全部依赖竞价排名,而多轮对话机制不是如此,从page rank,到内容生成,从网页互联网,到内容服务的互联网,也许APP store模式的终点到了。

三家国内大厂略有区别在于,vivo和OPPO这两家曾经明确反感折叠屏炒作的大厂,现在是折叠屏手机品类最忠实的拥护者。他们在梦想着,折叠屏市场未来2年可以实现8000万台,甚至一亿台以上的市场规模。届时,按照比例,两厂就可以实现在这一价位市场的份额突破。

小米似乎有保留。小米昨天更新发布了最新的折叠屏旗舰手机,走出了此前产品质量和设计的误区。但是,小米似乎明显留有余力,对折叠屏机型的市场空间有保留。传闻当中,小米在类似vision pro的项目上投入不少资源,进展也不错。

此时此刻,可以看淡销售规模的好像只有余承东。有供应链禁令的影响,华为销量的滑坡尽在华为公司内外的理解,所以,余承东可以不在乎生产和销售出去了多少广告母鸡,多少可以带来持续游戏分成、广告分成的手机。

《智物》一直觉得这是余承东,比库克、雷军、陈明永、沈炜更具优势的地方,后面这几个人被黄金手铐绑缚住了。他们更在意商业的稳定性,而不敢冒然去做什么商业模式的颠覆探索。这可能真的与能力和品性无关,而纯粹是在于位置不同而已。

现在的结果出人意料,余承东以4G芯片、中国土炮供应链,生生与OV、小米在局部市场打了个平手,在高端价位上更是完胜。一方面,华为技术很强,积累很牛。另一方面,余承东销量执念也真够可以,他比其余几位,更想赚走当下的利益。

华为早就测试过AI与手机最佳的结合,不是什么逗比式的语言模型,肯定不是多轮对话和音箱。华为测试当中最大的惊喜是可以完整地吃掉互联网服务,吃掉微信小程序上所有的服务,然后,用更智慧的方式提供给用户。但是,这样做意味着要与现有整个移动互联网生态为敌,那些靠融资规模获剩,而不是靠服务和产品技术取胜的打车、团购、外卖、电商公司们。

余承东看到过马化腾和张小龙的愤怒和恐惧,他知道这件事情的战略意义和价值。传闻中,雷军似乎也见过华为这个项目的负责人。荣耀Magic遗恨:一场超前技术试验的余音

一周前,华为新鸿蒙系统上线,从疑似华为公司发布的推广软文来看,华为注意到了对APP stoer革命性替代的机会。但是,表述并不系统和明确,这绝对是一个需要另文叙述的话题。

时值手机行业寒冬,身边的各位大佬,闻达之辈,均目之以周期,推过于人鬼莫测的大运,以及宏观环境。

但是,简单周期论不足以解释如今手机市场的颓势,以竞价排名为商业内核的智能手机模式,不应该有周期性的繁荣回归,广告机模式从业者,不配再有盛世。“王二丫”项目的本质任务和命题,是将ChatGPT这种级别的软件,塞进全新的硬件,新的手机、新的汽车、新的眼镜。

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握