79元的花西子到底贵不贵?

抛去打工人的身份,李佳琦对于国货产品价格的吐槽背后有着更深层的故事。

不仅花西子,目前你在市场上还能喊出名字的国货美妆品牌,都在这一两年悄然涨价了。

美妆市场开启了一场关于价格和命运的生死时速。

从去年开始,国外美妆集团先后降价。一季度,宝洁大中华区的护肤品板块销量下滑;爱茉莉太平洋中国业绩下滑10%;还有雅诗兰黛亚太市场业绩下滑4%。

据统计,2022年,有超过20个海外品牌调整国内渠道布局,其中不乏雅诗兰黛、欧莱雅、LVMH、资生堂等国际巨头旗下品牌。

2022年底,KENZO凯卓美妆也关闭天猫官方旗舰店。

国外美妆降价和退出市场,有一部分原因就来自于中国美妆消费疲软,此外在价格上和国货美妆之间不具有竞争优势。

但有意思的是,在国内的美妆品牌却应声涨价。受线上线下渠道的左右互博影响、以及原材料价格涨价,国货美妆为了维持利润、保持运营,不得不相应提升价格。

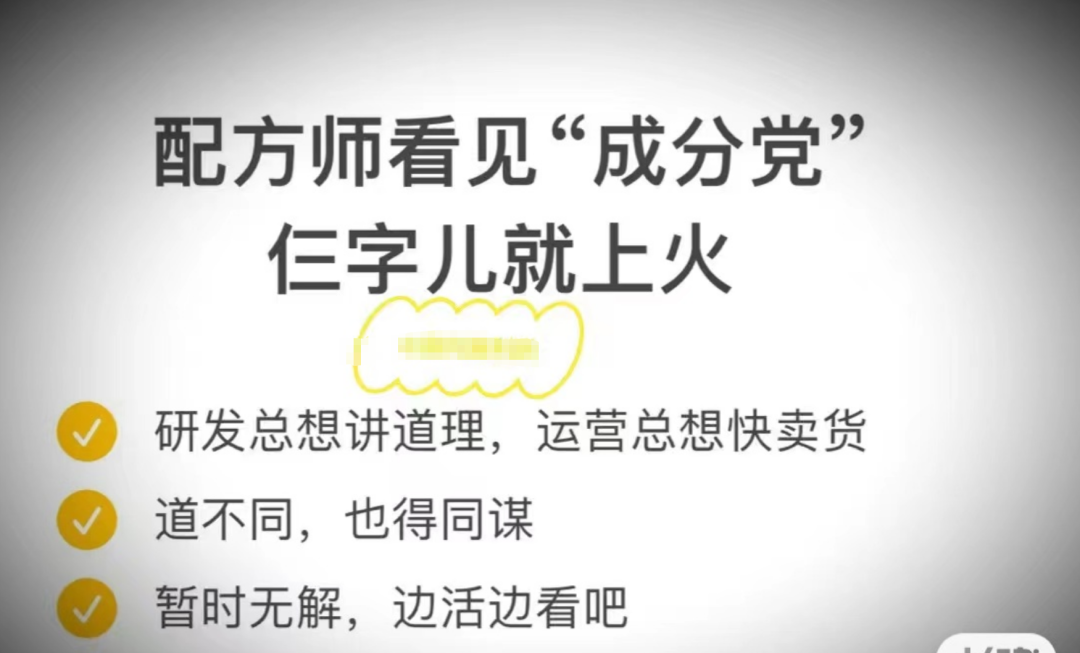

涨价后的国货,丧失了性价比这一护城河后,竞争的压力传递到了产业链上的每一个环节——代工厂、研发人员、配方师、品牌方、护肤博主,都感受到了比以往更激烈的竞争。

本期显微故事讲述挖掘了国货美妆涨价的原因,有些从业者说涨价是“自救”,也是品牌寻求产业升级的唯一手段。

如果不涨价,还没内卷就要“死”

图 | 代购也开始做百货

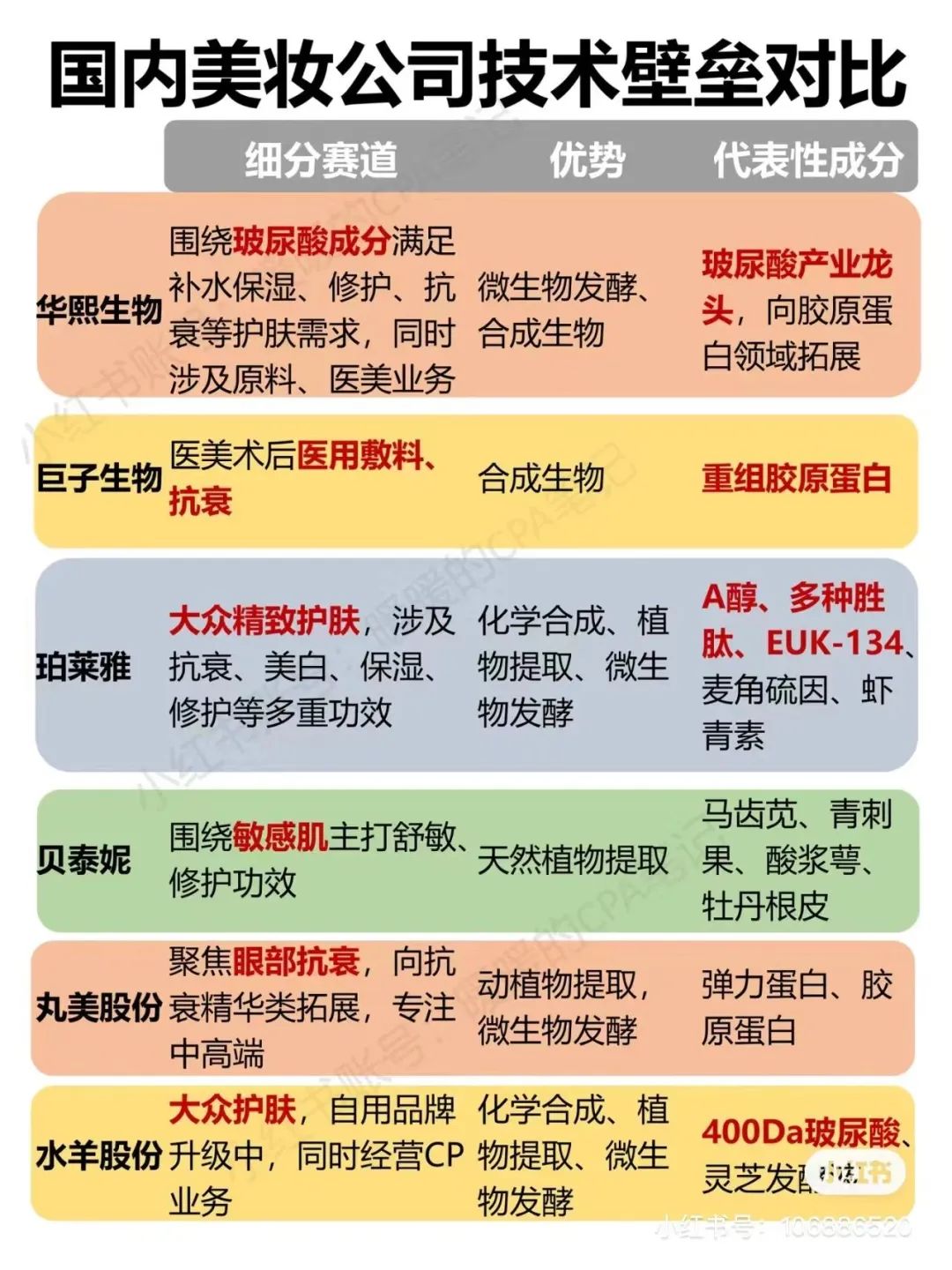

除了涨价,国货护肤品也在这一两年开始淘汰低价产品线,先后推出高端产品寻求涨价。

例如,像华熙、上海家化集团都推出了高端线产品,以带动整体均价。

这一番改变首先让国货护肤品进行了一系列“优胜劣汰”,部分熬不下去的国货护肤品选择了清仓。

留下来鏖战的国货护肤品也不在只瞄准“双11”这一单一促销节点。

给大主播优惠价、自建直播间、隔三岔五进行优惠大促成了国货们的主要渠道,各个品牌也纷纷搭建私域,用各种方式将优惠信息触及给消费者引导购买。

但因消费者对价格敏感,品牌还要把持住控价体系,各家只能在赠品上做活动,以至于出现了“送的比买的还多”的情况。

像薇诺娜,此前双11都是直接对折,如今则采用了仅参与部分平台补贴的满减活动、送等同或超过正装的小样来维持价格。

“涨价”如何成为国货续命武器?

从表面上看,国货美妆的竞争内卷,是海外大牌降价导致的。

但实际,早在大牌降价之前,国货美妆就是一个极为内卷的红海市场了。

“涨价只是表面”,胡涛说,他在2007年大学毕业后就进入欧莱雅研发部工作。

2019年中国货护肤品崛起趋势,胡涛离职创立了自己的品牌,在他看来,“涨价的根本原因是‘营销为上’的逻辑失效,消费者不信你讲的故事了”。

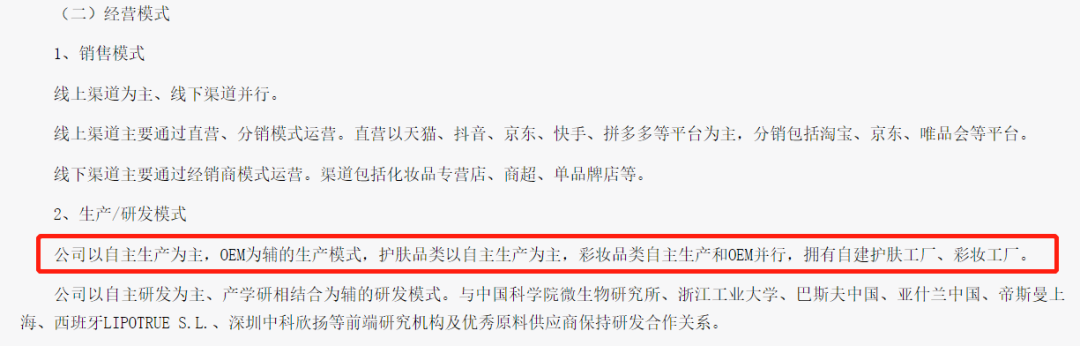

营销为上,是中国护肤品探索出来的一条道路,这也和中国护肤品采用的OEM(Original Entrusted Manufacture的缩写,俗称“代工”)模式密切相关。

胡涛介绍,中国护肤品曾有过辉煌历史,但随着中国加入WTO、开放深化,国外护肤登陆中国后,中国护肤品遭遇了“围剿”。

外国资本集团会收购有渠道、有不错市场份额的国货品牌,像丁家宜、小护士、羽西、美即等。

借助这些品牌的经销商和渠道,帮助国外集团的其他子品牌打入市场,而被收购品牌则被边缘化。

消费观念的变化让国货护肤品很长一段时间只能在下沉市场打开销路,利用产业链优势做大牌代工、罐装。

直到移动互联网兴起,打破“渠道为王”的垄断逻辑后,国货才迎来春天。

国货品牌HomeFacialPro采用了轻资产OEM模式突围,减轻了生产压力后,转向营销导向,并借此迅速扩张。

以2014年成立的国货品牌HomeFacialPro(以下简称HFP)为例,在营销策略上,HFP主要强调和大牌使用相同成分配方的护肤产品,以此捕获消费者的“投机”之心。

根据数据统计,2017年仅微信公众号端HFP的投放就有2654条。密集的投放下,2018年品牌销售额达到了10亿美元。

如今在中国,除了极少部分护肤品行业会自建工厂,大部分品牌都会采用OEM模式。

OEM模式的好处在于节省成本,同时中国的代工厂丰富,不少参与了国外大牌的生产,自己也有成熟的配方。

在传统护肤品行业,配方及研发是壁垒之一。

根据欧莱雅2021年财报显示,该年研发费用超10亿欧元(人民币70亿元),对比同一年的上海家化集团,全年营收也才76.46亿元人民币。

巨大的投入差异,也导致了国货和“欧莱雅们”存在巨大差异。

对此胡涛形容为,“欧莱雅一年能捣鼓10多个新成分,国货十年都不一定能捣鼓出来一个。”

因节省了研发费用和周期,国货价格便宜,甚至顶着“平替”大牌的称号,靠着复刻大牌配方打响了抢占市场的第一枪。

但OEM模式之下劣势也很明显——核心技术、生产资料都在上游代工厂手里。

不少原料被国际大牌的申请了专利,使用需要支服高昂的购买费用,品牌握在手里的只有“品牌”,战场则集中到了“营销上”。

密集的投放,搭配优秀成分和低价销售,成了国货制胜的秘诀。

这也是为何“国货”给人留下了爱营销的刻板印象。

但随着涌入美妆赛道的选手越来越多、社交平台增多,营销费用也越发昂贵。

另一方面,中国代工厂数量庞大,仅广东就有1万余家,行业竞争激烈也带来了产品更新迅速、创立品牌的、用户随时会被分流的局面。

在广州这些代工厂云集的地方,“你花1万块钱,就能做一个属于自己的牌子”,胡涛说。

没有研发实力做护城河,导致美妆市场产品同质化加剧。不少手握技术的代工厂也想创建自己的品牌使利益最大化,更加剧了市场的竞争。

难伺候的消费者,被迫的创新

主打“大牌平替”是国货重要的突围方式。

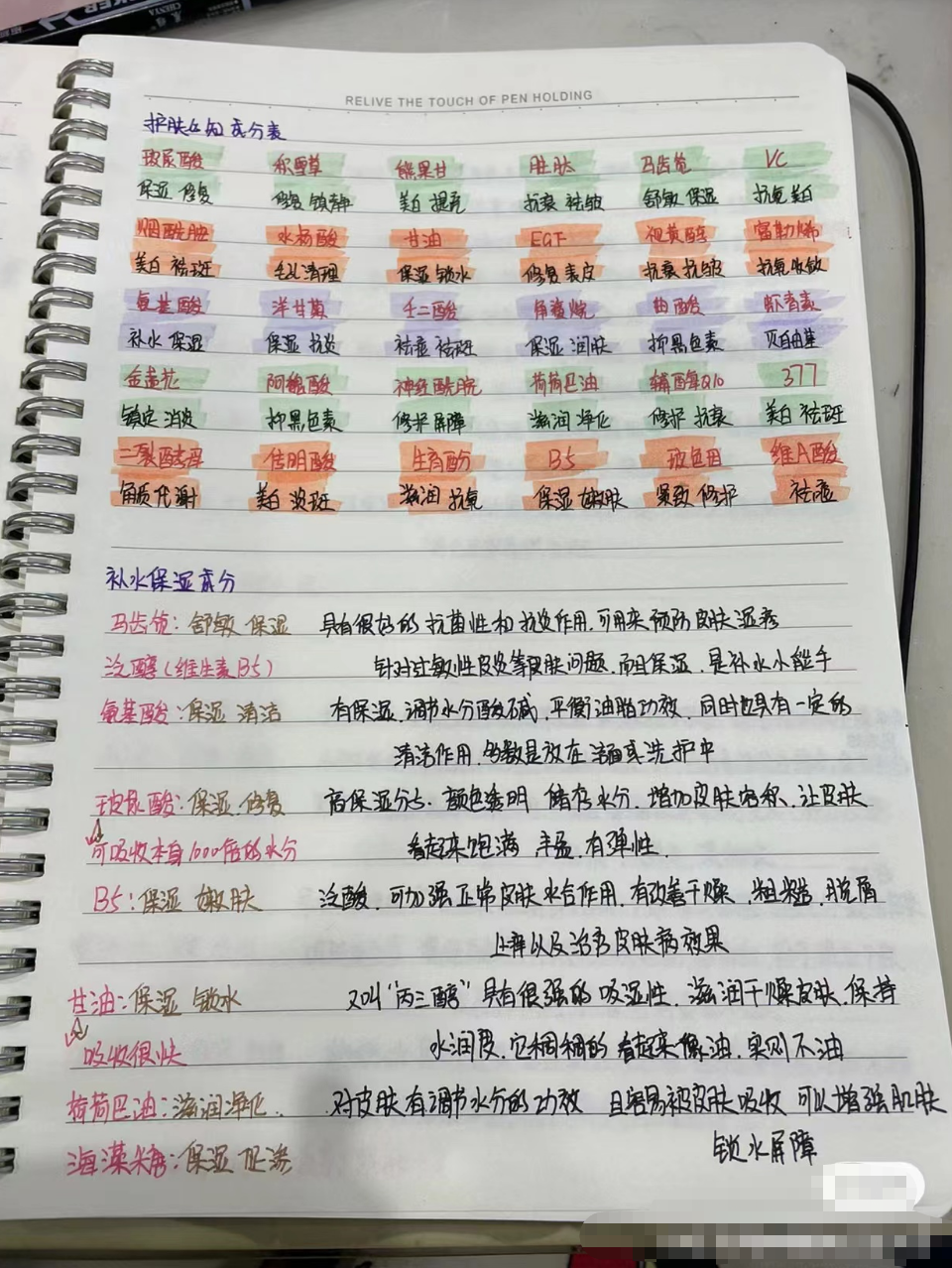

在营销上,这些品牌强调使用大牌同款王牌成分、剔除品牌溢价之后更加亲民,也吸引了一批在乎效果、性价比的理性消费者,即“成分党”。

图 | 这款产品A醇为入门级,添加范围应该0.1-0.2%之间,属于低刺激范畴;

但该成分单列依旧被标为9

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握