3月24日消息,国内知名编剧汪海林几天前接受采访评论短剧的视频引发了争议。诸多批评者认为他不懂装懂,错误百出,是个大笑话。我们一起来看看。搜索相关信息来看,汪海林很喜欢点评和开炮,在影视圈内应该具有较高知名度。毕竟,上古时代的《铁齿铜牙纪晓岚》还是让很多人熟悉的。

究竟是什么内容,让短剧从业者震怒,不惜发朋友圈怒斥这位出生于1971年的53岁老人?这么不尊老爱幼了吗?就因为你是当下如日中天的短剧公司高管?哪个行业不都得讲究论资排辈,尔等小辈,岂敢如此语气对老前辈说话?

从这段短短的2分钟视频里面,我们看到了这位影视圈老前辈在短剧面前的狼狈不堪,因为他真的没懂,说了很多错误的信息而不自知,误导外界,同时极大破坏了外界对传统影视圈专家的认知判断。

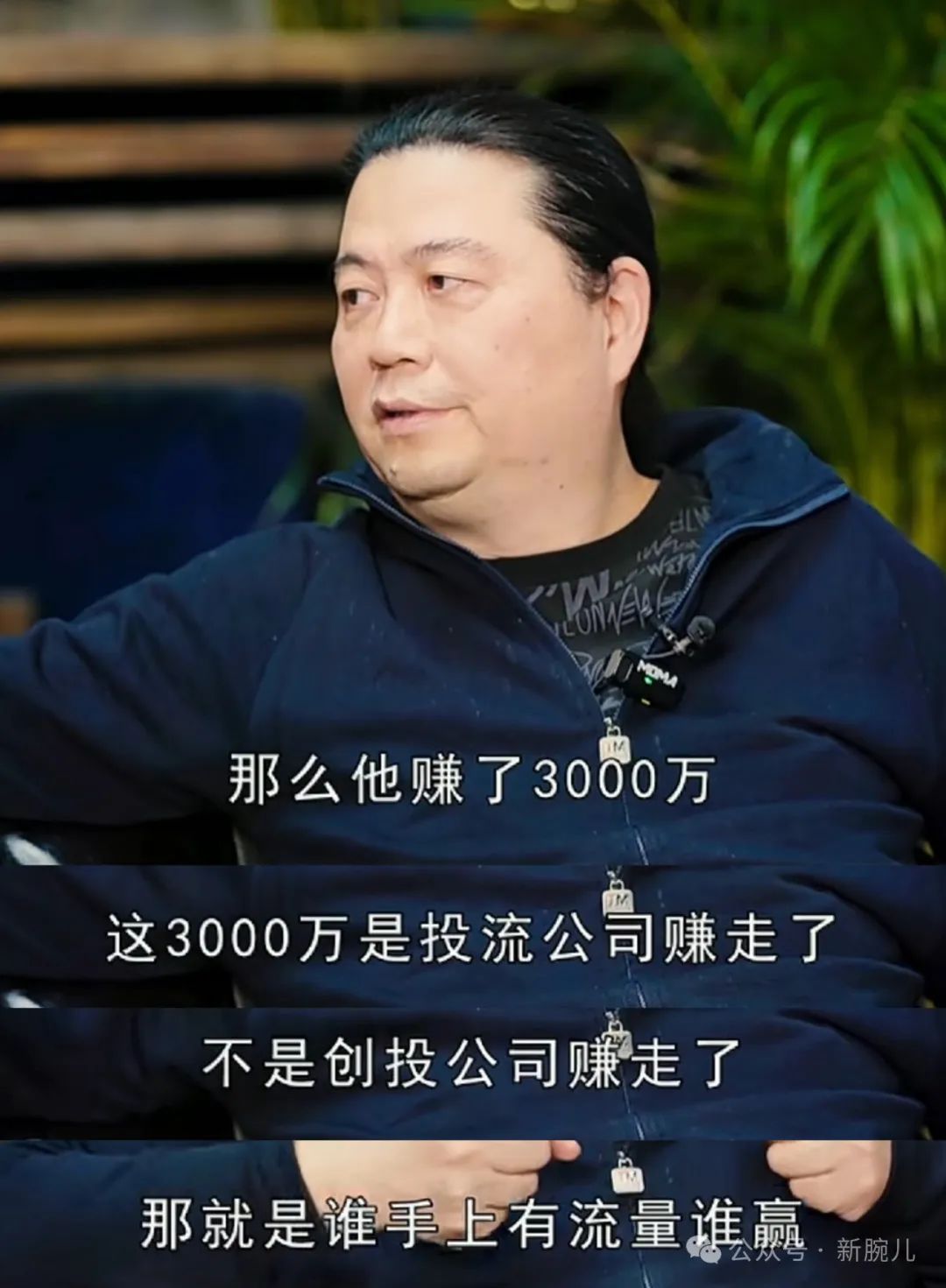

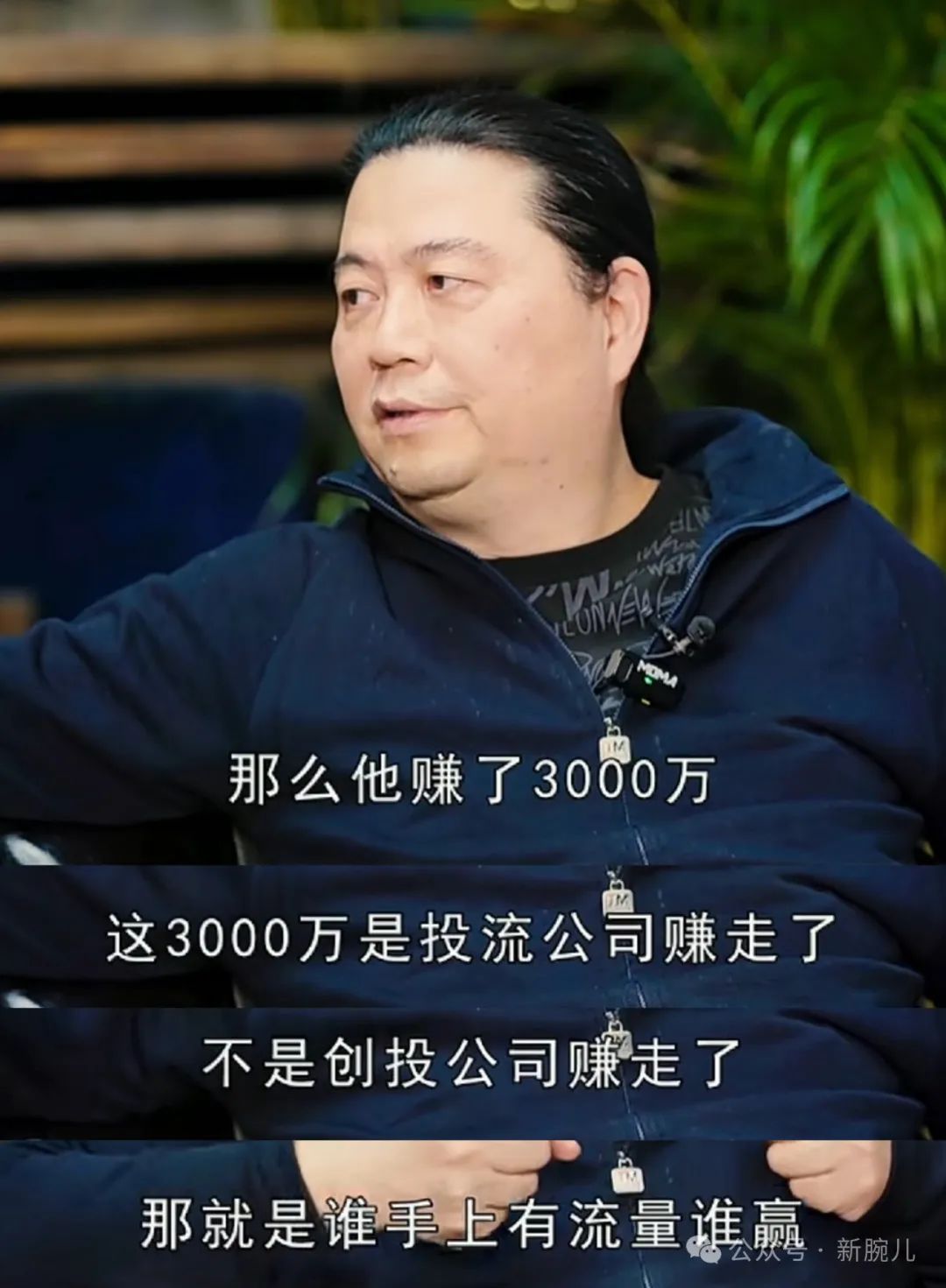

汪海林:可能投流投了3.8亿,最后收入4亿,这有可能。因为微短剧目前的盈利模式还是有一定问题的,它大量的依靠投流,并不是说我们创作出一个好的微短剧,靠内容在赚钱,不是说因为内容特别好收到了4亿多,而是靠我的流量的投入去兑换成多少收入,那么其实短剧的生命线是掌握在投流公司。这个在业态来讲,我认为是不健康的,如果是出现了作品本身能够兑现4亿多,这是一个良性的、优势的业态。但是现在的状况是畸形的,因为我知道了解一些微短剧的创作人、创作公司,比如说这个微短剧需要150万的成本,他做完了以后有投流公司找他200万买断。那么对他来说,有50万赚他就出手了,他就卖了。然后投流公司投入2000万投流,最后收了5000万,那么是投流公司赚了3000万,而不是制作公司赚走的。新腕儿点评:丧失基本信息判断力,不懂装懂,胡言乱语,装大尾巴狼

首先是汪海林轻易相信了那篇《北京夫妇做短剧每月进账4亿》的错误报道,从这点看,贵为知名编剧和影视从业者的汪海林的信息鉴别能力和普通吃瓜群众没什么区别。第一个错误是短剧行业基本不存在投入2000万收了5000万的好事,ROI做到了1:2.5,你是神仙啊。这让圈内人笑话,现在能做到1:1.5的都得被顶礼膜拜,多数都在1:1.2左右挣扎,更多是负的ROI。你这纯属妖魔化投流化公司,你让那些没日没夜投流的小兄弟们背了多大黑锅啊。第二个错误是把投流公司和播出平台混淆了。即便上面的第一个错误成立,3000万也不是被投流公司赚走了,而是被抖音、腾讯和快手这样的流量播出平台赚走了。所有投流公司的从业者都应该给你磕头上香,你是第一个把他们的地位捧到这么高的人。你在点评的时候,是不是应该搞清楚这个环节的各个角色?你看,短短2分钟的采访,出现了如此重大的基础信息错误,作为资深老编剧,干嘛非要去做节目蹭热度,出来丢人现眼啊。所谓皮之不存毛将焉附,就是这个道理,你基础信息都错了,你对行业的点评何来可信度?太让人看笑话了。真的好难相信一个有着几十年文字和影视从业经验的老人可以张口就来这么多错误的信息。当然,53岁的老人并不算老,腿脚都还能活动。但你既然要指点江山,那就应该掌握基本正确信息。新腕儿愿意做那个说你一直没穿衣服的小孩。你现在在裸奔知道吗?老年男人的裸奔丑态,都在这2分钟采访里了,你赶紧的,回家穿上衣服。当然也要感谢你,再次让外界打破了对所谓专家的印象。请你好好的,认认真真的,找短剧圈内的懂行人士聊一聊,多走走,多看看。你看看,你那点对短剧行业的认知和分析还赶不上路边的吃瓜群众。我们很怀疑你连竖屏短剧,横屏短剧,平台短剧,付费短剧这些概念都分不清楚。我们再来看看主持人和他的另一组对话,也是颇为搞笑,集体缺乏信息判断力。

这俩不会认为说的北京夫妇月进账4亿是这家公司和咪蒙故意放出来吸引外面投资短剧的吧?那篇媒体报道错误百出,信息拼凑,但凡多使用百度,都可以看到当事公司和新腕儿当时的辟谣帖。主持人还是坚持认为这是故意炒作上热搜,汪海林对此附和说可以随便说数字。

两位从一开始就搞错了,这信息并非北京夫妇公司和咪蒙对外释放的,什么吸引投资,什么炒作上热搜,作为短剧行业媒体,新腕儿可以负责任的告诉两位,你们两位聊天的基本信息点全错。如果你们有幸看到本文,并再次回首看你们的节目时,你们会不会有一些羞愧?哪怕一丝丝对自己不懂装懂做出错误评价损害自己名声的后悔和脸红。没有人有权利阻止任何人分析和评论任何行业,但基础前提是,你得建立在正确的客观信息上。无论今后短剧行业如何走向,但你发表过的这番错误言论,会一直被保存在互联网上。短剧行业作为新生事物,确实存在这样或那样的问题,但不管什么问题,评价和分析都应该建立在客观信息之上,不懂装懂很容易被人嘲笑。

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握