在使用打车软件后,你是否经常会听到司机师傅在下车前轻声说一句:「麻烦点个五星好评。」这句看似再寻常不过的请求,有些人会习惯性按下五星,但大多数人都是随便一听,没人会往心里去。

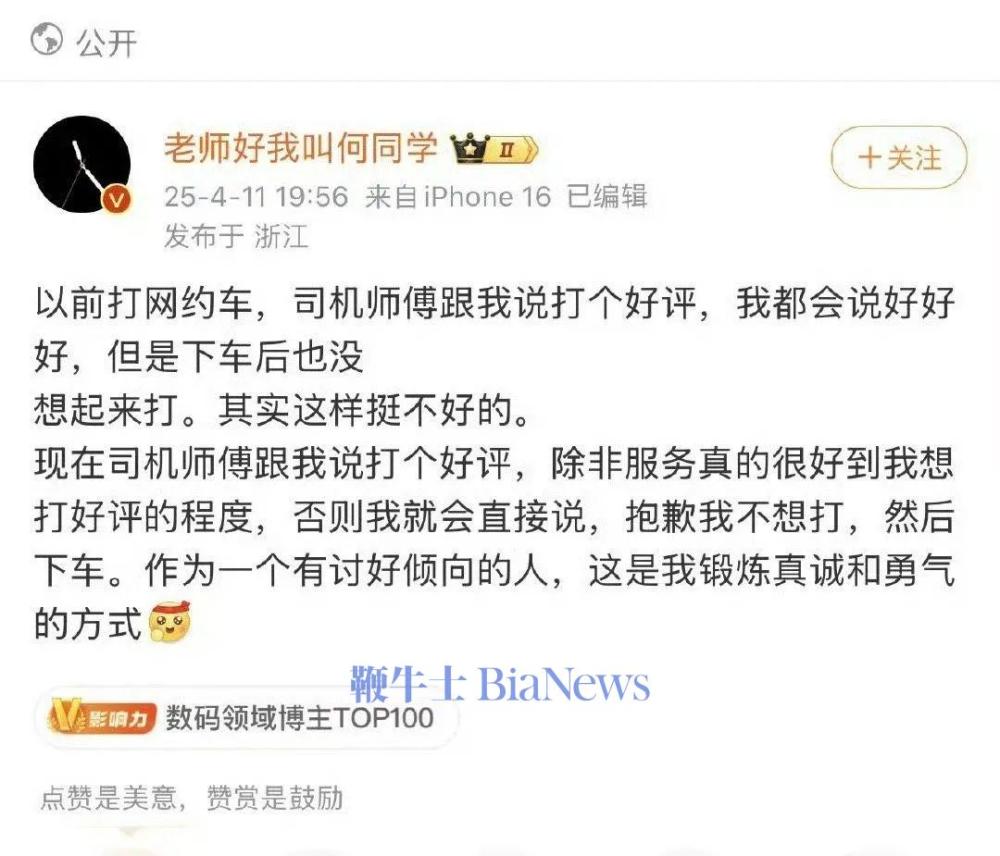

但自媒体博主「老师好,我叫何同学」(以下简称何同学)听进去了,甚至还将自己的所感发到了微博上:「除非服务真的很好到我想打好评的程度,否则我就会直接说,抱歉我不想打,然后下车,作为有讨好倾向的人,这是我锻炼真诚和勇气的方式。」

于是很快,「索要好评」的回旋镖,立马扎回了何同学自己身上。

舆论就像脱缰的马。有人指责他缺乏同理心;有人翻出他此前在采访中的「谄媚发言」;甚至连他账号的商业布局、视频逻辑都被一一「复盘」。「何同学翻车」等话题层层发酵,顺便还带出在同一个地方翻车的「前辈」李佳琦。

同样都曾是草根出身的「网红清流」,都曾靠内容和努力赢得大众口碑;但走红之后,却先后陷入「精英傲慢」争议的风暴中。这是否意味着,在流量推着人一步步走向高处后,曾经的「草根真诚」,都会悄然被「精英傲慢」所取代?

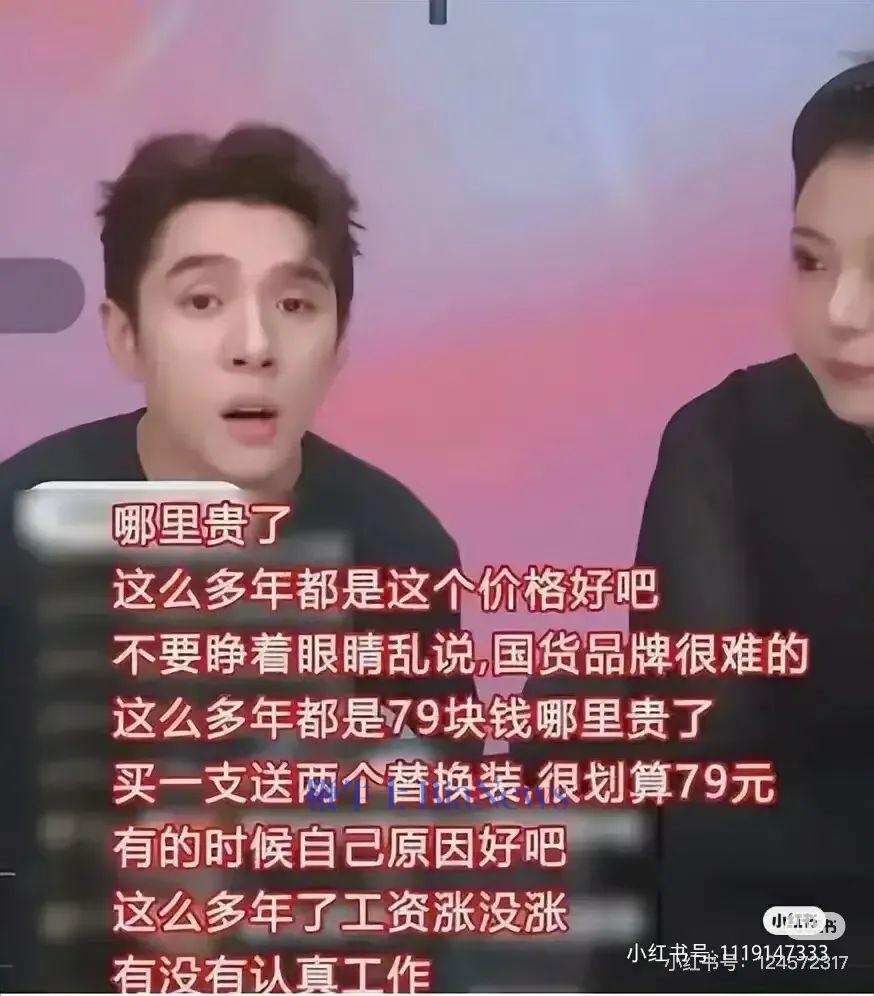

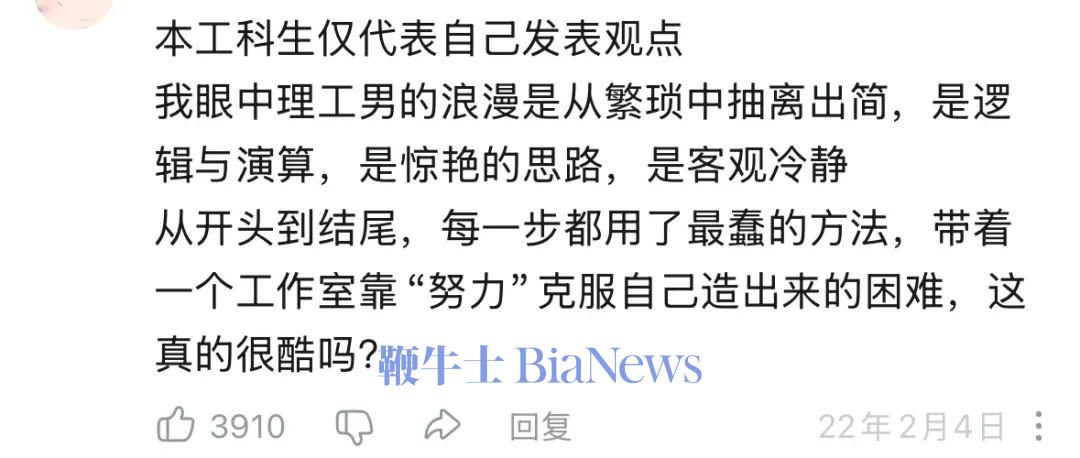

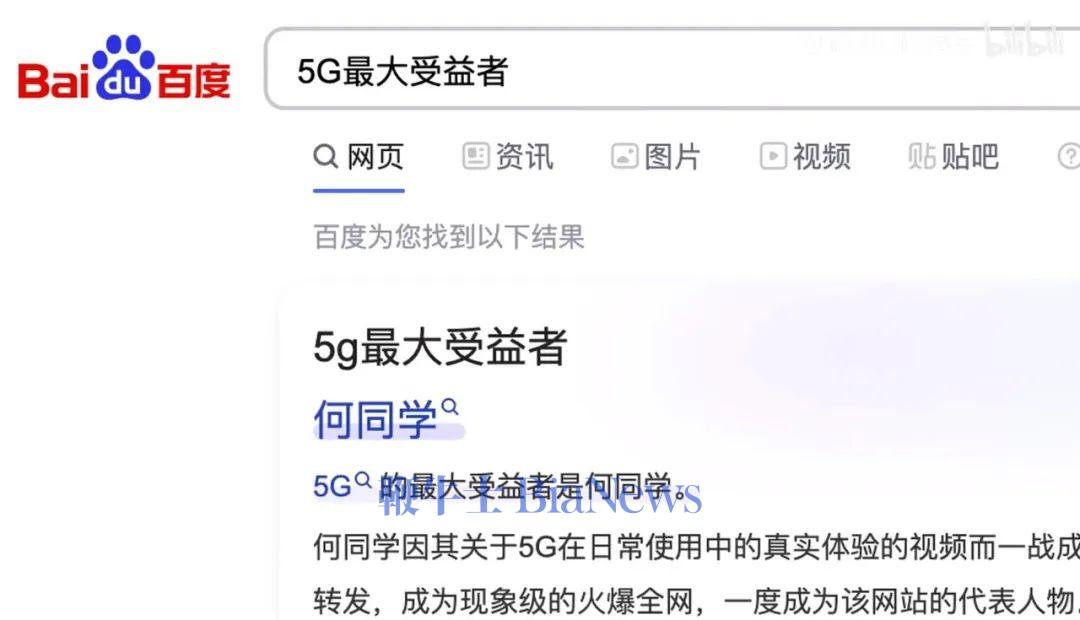

「双标」困境 拒绝一个社会底层劳动者,不会锻炼「讨好型人格」,这实则是一种向下的软性施压。在不对等的语境中,乘客拥有评价权,司机没有反驳空间。所谓的「真诚」,不过是一种拿他人当道具的精英式自我实践。 这样的做法,不禁让人联想到李佳琦的「79元眉笔事件」。 当李佳琦在直播间反问网友工资涨没涨时,暴露的不只是情绪失控,还有长期被流量资本滋养后的底层认知偏差。他已经从那个「靠嘴吃饭」的柜台小哥,成为站在算法顶端的直播一哥,每单上亿的流水让他早已忘记那些仍在月薪三千徘徊的普通人。 同样,何同学也从B站的技术少年,成长为出席各类品牌活动、与大佬同台、成立工作室的职业内容人。当他站在流量高地回望时,看到的不是那个坐在驾驶位、靠评分吃饭的司机,而是一次「自我修炼」的练习机会。 两者都在登上顶峰后,就将个人成功归因于努力,忽视时代红利与普通人的生存困境。李佳琦忘记了自己从柜哥到顶流的运气成分,何同学则无视了网约车司机在算法压榨下的挣扎。他们可以在接受采访的现场边喝咖啡边聊「如何做自己」,却看不到递上咖啡的服务生可能正为学杂费发愁;那些被拒绝好评的司机,也有可能刚交完房贷和车贷,正在筹集孩子这个月的补习费。 翻车网红们已经习惯了用「自我努力」解释一切成功,用「真诚」美化每次冒犯。他们活在镜头最清晰的那一边,却看不见镜头背后的快递员、网约车司机、外卖骑手等众多劳动者,他们默默在算法缝隙里谋生,被算法世界变得渺小,而现在,就连说一句「麻烦给我好评」都得小心翼翼,甚至在不知情的情况下,还会被挂在网上,换来一条冷冰冰的微博公开处刑。 翻车网红们正在用自己被偏爱的幸运,要求别人承担规则的不公。 从「内容创作者」到「资本代言人」 何同学曾以《5G到底有多快?》等兼具信息密度与表达趣味的数码科技类视频迅速走红,一度被赞为「科技圈清流」,甚至被视为B站硬核类UP主的代表人物之一。但自大学毕业、宣布成立工作室以来,他的转型路径似乎就已然悄然注定。何同学逐渐从兴趣驱动的创作者,变成了品牌逻辑下的资本人设。 转变首先体现在了内容上。网友们发现,何同学的视频不再像过去那样传递紧凑、扎实的信息,而是逐渐演变成了形式感凌驾于内容之上的炫技秀场。在《我用108天开了个灯》这期视频中,为了解决办公室头顶灯的便捷开关问题,何同学连续制造篮筐投网球、建模抛球机、组装捡球小车、安装轨道、遥控舵机灯等耗时费力的冗长流程,最终只为了完成「开灯」这一初始目标。而视频更是在后半段直接切入品牌广告,让观众看到这才恍然大悟:之前所有「笨办法」都是为了推出广告而故意设计的。 2024年,何同学的《我用36万行备忘录做了个动画》被曝抄袭开源代码,面对质疑,他并未第一时间承认错误,而是将责任归咎于「写文案时与团队沟通不畅」。在道歉之前,仅仅对视频进行了部分修改,并未下架,理由也不过是「这是个恰饭视频」。直到原作者与网友持续发声,他才发布正式道歉,并最终下架视频。 不少网友犀利指出:何同学这些视频本质上人为制造困难、再用夸张手段解决困难的举动,都是为接广告而故意使用「笨方法」,本质是形式大于内容的反智表演,完全背离了「科技创作」的初衷。科技的浪漫,原本应是「以简驭繁、以理服人」,但他却用复杂掩盖空洞、用表演消解技术,用消费主义替代了理性精神。 这恰恰体现了网红经济的系统性问题。在流量、资本、平台三重驱动下,很多原本凭借热爱起家的内容创作者,最终都滑落为「被内容反噬的工具人」。 李佳琦亦如此。从默默无闻的专柜销售员,到美妆一哥,从靠嘴吃饭到背后养活百人的直播营销团队;何同学从每周坐火车回家拍剪视频的大学生,变成了年入千万,接入苹果、匹克、联想、沃尔沃、乐歌等大客户的商业UP主,他的每一次转型,不是被动应对市场变化,而是在主动迎合资本审美。他们不是不努力,而是努力地将自己套进了资本的流水线。 网友最无法接受的,不是他拒绝司机的好评请求,而是他在微博中那句「我想锻炼自己对抗讨好型人格」的解释。一边在面对库克等国际大佬时彬彬有礼、英文输出、鞠躬奉茶;一边在面对靠好评谋生的普通司机时高高在上,拒绝得理直气壮、道德高地拔得飞起。这一冷一热、一捧一踩,简直是当代「阶层分化」的经典写照。 「向上献媚,向下冷酷。」这不仅是姿态的失衡,更是一种隐藏于身份结构之下的深层傲慢。鲁迅笔下「怯者愤怒,却抽刀向更弱者」的社会习性,就这样在网红社会中以「精英主义」的形式再次重演。 而何同学的「自我奋斗」叙事,其实是顶层叙事制造机器下的又一幻象。他们一边用「我和你们一样,都只是普通人」的人设卖好感,一边用几百万的置换广告与定制内容继续筑高阶级壁垒。而真正的普通人,月入不过五六千,每天挤地铁、吃外卖、被催KPI,从来没有机会「选择勇气」。 网友们也不是对网红翻车的结果感到幸灾乐祸,只是大家已经受够了被「成功者」高位嘲笑。他们忘了自己曾经的样子,却要我们继续相信他们是「清流」。 1号结语 当李佳琦、何同学们开始以精英的视角审视世界时,他们似乎忘了,自己也曾站在人群中仰望。而他们的「跌落」,并非意外,更像是网红经济体系在集体膨胀后的一次周期性回弹。只不过流量越高,反噬越狠。 流量不是庇护所,而是放大镜。它能让你的才华被更多人看到,也能让你的傲慢在一夜之间原形毕露。但别忘了,每一个「算法宠儿」,都是无数普通人点赞投币、点进直播间、下单购买后推出来的结果。 站得越高,就越要懂得低头看清是谁在托举。 正如罗翔老师所说:「关注具体的人,而非抽象的人」。这不仅是对内容创作者的提醒,更是对我们每一位观众的警示。 不要再为人设投射情感,也别再把普通人当成沉默的背景板。 网红可以是你的职业,但别让它成为你失去共情力的借口。(转载自传媒1号)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握