这段时间,「800V」成为了新能源车企秀肌肉的名词,也成了高端车型的标配。

甚至车迷在猜测即将发布的小米汽车的配置时,也有全系800V的预测。

在这个时候,谁家没有800V,就仿佛没有核心技术竞争力;没有800V的高端车型,就像让车主在智能机时代拿着小灵通一样,在充电补能的时候独自尴尬。

所以,在这场800V营销狂欢中,没有宣传的比亚迪尴尬了,即便即将完成300万的年销售目标,依然被部分网友「没有800V」、「充电技术落后」。

事实果真如此吗?

今日,比亚迪在北京举办了“不止于快,全能进化——比亚迪全场景高效充电技术沟通会”,不仅厘清了比亚迪的800V概念,也从头捋了一遍国内新能源电池的发展历程,以及在新能源汽车发展的不同时期,比亚迪不断推出更符合新能源用户需求和充电国情的解决方案。

从0到1

时间拨回到新能源汽车发展初期,没有爆发式的销量增长,也没有轰轰烈烈的充电桩、换电站的扩张。那时行业普遍面临三无困境:一无充电技术,二无充电基础设施,三无充电标准。

为此,比亚迪不得不从0到1实现充电技术的突破。

2008年,在家用领域,比亚迪推出全球首款不依赖专业充电站的插电式混合动力汽车F3DM,同时自研2kW交流充电接口,首次实现电动车家用220V交流充电。

2010年,在公共出行领域,比亚迪推出全球首批市场化运营的纯电动车e6,搭配30kW比亚迪自研8芯直流充电接口,以及50kW比亚迪自研直流桩。这是行业首个应用直流充电方案。

而比亚迪自研的交、直流充电接口,不仅为国标交、直流充电标准提供了参考范本,也成为首批中国电动汽车充电标准起草单位。

比亚迪这一系列的技术突破,给出了新能源汽车补能的中国方案,让中国新能源汽车充电技术有了「根」。

800V,在2015年就已突破

随着商用新能源车的发展,家充需求不断增长,比亚迪也提出了更多家用交、直流充电解决方案。

比如,2011年的10kW立式家用直流充电桩,2012年的3.3kW壁挂式交流充电桩,还有行业首创的双向逆变式电机控制器、三相大功率交流快充桩等。

与此同时,车主对新能源汽车有了更多的期待,期待可以从市内通勤到城际通行,期待续航里程的数字不断上涨。

于是,在2015年,比亚迪全球首创乘用车800V高电压平台,搭载在秦EV(2015款)、唐DM(2015款)等车型上。

据官方介绍,该技术可实现百公里加速快至4秒级,纯电续航里程可达450km、快充功率提升至60kW。

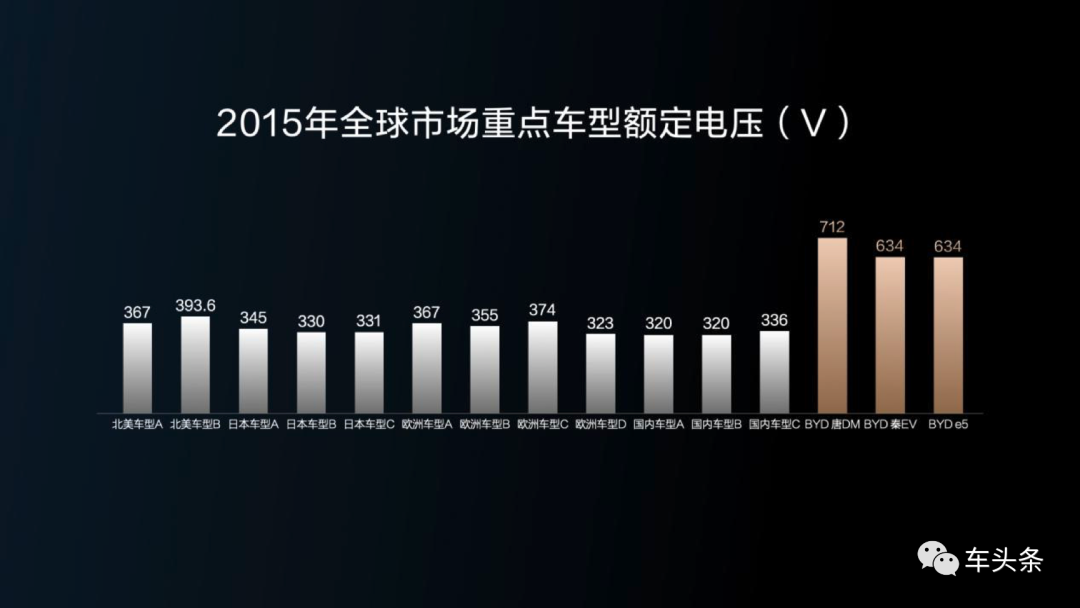

事实上,比亚迪800V高电压平台超前行业2-3代,当时市面上的乘用车都是低电压,只有比亚迪是高电压。

但相应的「桩」、「电」设施并没有跟上,2015年,国内95%都是500V以下的低压桩,与高压车型充电不兼容,这就导致车主在实际使用中「有800V车,无800V桩」。

为了解决现实使用中的难题,比亚迪又研发升压充电技术,实现车桩兼容,全面适配所有直流充电桩。

「新能源汽车补能的中国方案」

目前,超级充电网络概念火热,甚至宝马和奔驰也极为罕见的携手成立合资公司,在中国市场运营超级充电网络。

但数据显示,目前电流超过300A的公共超充桩仅有2%,快充桩普及广,超充桩极稀缺。因此,比亚迪认为,与其让用户去争夺极少数的超充桩,不如充分利用现有超过百万台的公共快充桩资源。

「乘用车双枪超充技术」就是比亚迪推出的更符合我国充电国情的升流方案。该技术让公共快充桩秒变超充桩,「短时多补能,处处能超充」。

以腾势N7为例,双枪超充最大功率可达230kW,公共快充桩上实现15分钟充电350公里。

但有车主认为,在充电时占两个充电枪实在太不厚道,网上甚至有「双枪充电和增程式占用充电桩,哪个更让纯电车主抓狂」的讨论。

而比亚迪的双枪充电并不是强制方式,是在充电桩比较充足的时候,更快速的补能手段。

因为升流技术对电池热管理考验更严苛,为了安全,比亚迪又首创了复合直冷技术,通过电池上下两面均铺直冷板的设计,以及2套冷媒独立控制系统,进行了补偿式流道设计,电池冷却面积提升100%,换热能力提升85%以上。

脉冲自加热技术

在此前懂车帝冬测中,比亚迪在增程/插混纯电续航测试中表现出色。虽然这场测试有过程不太严谨、比亚迪系的车有空调不太制热的问题,但比亚迪电池的使用率确实表现突出。

这就是比亚迪首创的全场景智能脉冲自加热技术的功劳。

北方冬季极寒,充电效率慢,智能脉冲自加热技术,不仅可以实现极低温下冷车快充, 在驻车和行车状态下,都能智能启动自加热技术,保障极低温整车性能。

以腾势N7为例,在-30℃极寒条件下,全场景智能脉冲自加热技术让电池加热速率较传统方案提升230%,电池满充时间降低30%。

无论是换电、快充,还是800V、双枪,目前很难界定技术的优劣。

从比亚迪20多年的研发经历可以看出,比亚迪在积极推动技术创新、超越技术极限外,也关注技术在现实中的落地,「构建更符合当下国情的充电技术体系」。

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握