现在做电商

还能暴富吗

现在的电商市场已经变得缺乏新意。曾几何时,京东和淘宝统治着电商领域,直到拼多多横空出世,才为多年未有大变化的市场带来了一丝波澜。如今,随着直播热潮的退却,全网开始向拼多多模式靠拢,一切似乎又回到了原点。讨论的焦点再次集中在价格和性价比,商战也围绕着价格战展开。无论是京东、淘宝还是拼多多,都深陷于这一漩涡中。即使是后来居上的抖音,也未能逃脱价格战的魔咒,主动卷入了这场价格竞争的深渊。

由于价格战主导了电商市场,平台在应对复杂多变的用户需求时显得力不从心。从仅退款政策开始,电商行业逐步陷入了持续内卷的困境。这种内卷不仅反映了竞争的激烈程度,也揭示了市场和平台面临的深层次挑战。

京东想要天天618

毫无疑问,现在无论是淘宝还是京东,都在与拼多多展开激烈竞争。推行的政策无一例外地向拼多多靠拢。虽然消费者对电商促销活动已经逐渐麻木,但电商平台造节的趋势依然不改。

例如,京东不再满足于一年一度的618,而是自7月起,每月17日晚8点至19日零点推出“京东超级18”促销活动,除了18元抢千元大牌和全家桶产品套装之外,还会上线18元超多件专区,提供大包装的便宜好货。首期活动中,包括售价上万元的“超级全家桶”超值套装,以及茅台、戴森除螨吸尘器、宝格丽香水等上千元的知名品牌产品。京东希望通过这些丰富的低价产品,每月为用户带来一次“18元小钱薅大羊毛”的惊喜购物体验。

其主要目的就是吸引更多消费者,提升品牌影响力和市场份额。尽管京东平时也有一些促销活动,但未能形成显著的行业吸引力和用户认知。拼多多已通过百亿补贴占据了用户心智,京东的话题性还不足以与拼多多相提并论。因此,需要另辟蹊径,推出新的促销活动。

与以往大促不同,“京东超级18”不会将所有商品“一口气”放出,而是采取不定时、不定位置的分批上架方式。这意味着用户需要在活动期间频繁浏览页面才有机会抢购。这种类似于“开盲盒”的方式不仅增加了消费者的参与感和新鲜感,还更容易引起消费者的关注和讨论。通过这种高频次、低价的促销活动,京东希望重新夺回消费者的注意力,增强用户黏性,培养用户每月18日上京东购物的习惯,从而提升消费者购物频次和日常销售。

然而,这种策略也带来了不少挑战。电商大促活动已发展十多年,商家对频繁大促的疲态日益明显。为了平衡成本,商家可能会采取提高平时售价或降低产品质量的做法,这可能会对品牌形象和消费者满意度产生负面影响。例如,消费者可能会发现,平时购买的商品价格较高,而大促期间的商品质量却有所下降,这会削弱他们对品牌的信任度和忠诚度。

京东此前并未实施每月一次的大促活动,此次尝试明显是面对市场竞争的被迫之举。虽然这种方法能提升短期销售额,但其长期效果尚需市场反馈验证。过于频繁的大促可能导致消费者疲劳,促销的吸引力和新鲜感逐渐减弱。

仅退款逼疯卖家

总体来看,电商商家实现高额利润的时代似乎已经过去。在大众舆论场中,“生意难做”“利润太低”的讨论愈发喧嚣。电商平台的低价策略正迫使许多中小商家通过各种方式变相对抗平台机制,尤其是“退款灾区”服饰电商领域。

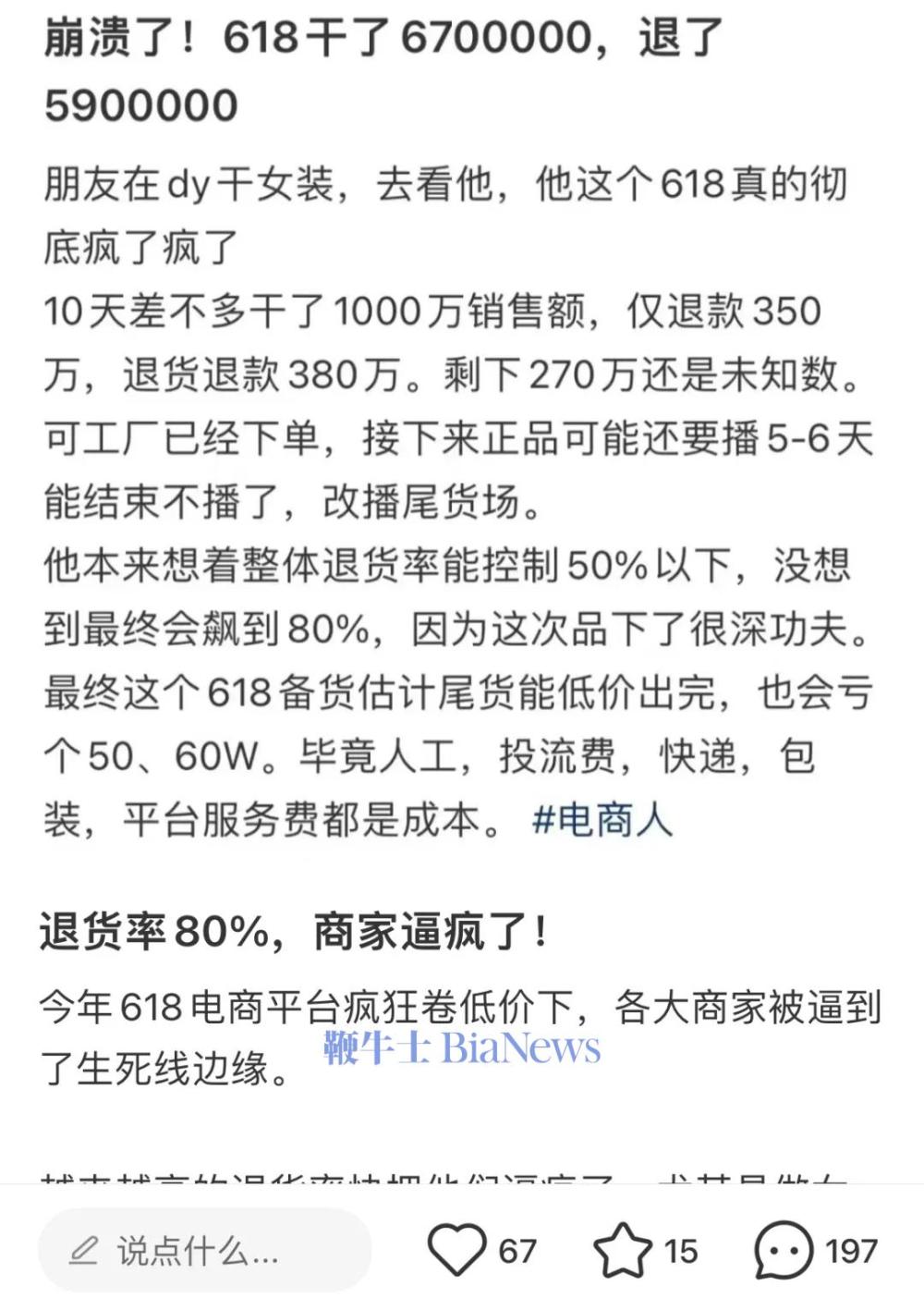

前段时间,关于女装退款率高达80%的热搜在网上引发了热烈讨论。对于卖家来说,退货率从来不只是一个数字。高退货率背后牵扯到各项成本费用支出,影响店铺考核,难以避免的货损等,这些问题最终都会拉低利润,甚至导致亏损。买卖双方的矛盾从未像现在这样尖锐。这种矛盾不仅体现在双方对交易规则的理解和执行上,更体现在消费者与商家在权益保障、商品质量和售后服务等方面的深层次分歧。数据显示,服装类商品的平均退货率达到了30%左右,而部分热门品类的退货率甚至高达50%。这不仅增加了商家的运营成本,还影响了库存管理和销售预期。

超过70%的商家表示,频繁的退货和退款政策导致其利润空间被严重压缩,近40%的商家因此面临亏损甚至倒闭的风险。更令人担忧的是,所有退货申请中,超过20%的申请涉及仅退款政策的滥用行为。消费者退回的商品中存在明显使用痕迹或破损,严重影响二次销售。

部分消费者确实滥用“七天无理由退货”规则。有些人买回衣服后参加完活动立马退款,还有人买了一件昂贵款,却退回另一件一模一样的便宜款,企图以次充好。更有甚者,一个款式买多个码数,然后只留下其中一两件,其余的全部退回。收到的退货中经常出现已穿过、有明显汗味的衣服,甚至沾上污渍无法清洗。这些情况都不符合退货退款规则,但商家却无力追讨,只能承担损失。

另一方面,消费者在电商平台上要买到一件合适的衣服也变得越来越困难。常见的问题包括“实物与图片不符”、材质缩水,甚至品质还不如一块抹布。此外,现在购买衣服往往要面对长时间的预售期,在这种“货不对板”和“超长预售”的双重压力下,网购的沉没成本已远超实体店购物。消费者不仅要承担退货的麻烦,还要在等待中耗费时间和精力。

最终,这种恶性循环导致商品品质更加低劣,服务态度也更加恶化。更离谱的是,现在很多平台上“仅退款”课程泛滥。仅需要几十元购买课程,就有人教你如何利用“仅退款”规则“白嫖”商家,甚至已经形成了产业链。

逃不出去的低价漩涡

为了抢夺更多消费者,电商平台也在不断介入,希望将交易的主动权更多地交到买家手上。服饰电商的生存环境这只是电商行业困境的一个缩影。

在这个低价竞争的漩涡中,电商平台设置了极其严苛的比价策略,愈演愈烈的比价让所有商家面临巨大的生存压力。无论是新卖家还是老卖家,他们不仅要在本平台上与其他商家比价,还要与历史价格以及其他主流电商平台上的同款商品进行比较。这种无休止的价格战导致商家们的利润空间被不断压缩,迫使他们一次又一次在低价和盈利之间艰难抉择。

如今,几乎所有电商平台都在进行极致比价,希望可以成为消费者的第一选择。这仿佛成了一种必然趋势。数据显示,在过去一年中,超过80%的电商平台推出了类似的比价或价格保护政策,旨在吸引价格敏感的消费者。根据市场调研机构的数据,使用比价工具的消费者数量同比增长了25%,他们在购物时更加倾向于选择有“买贵必赔”承诺的平台。

这种比价策略在增量市场阶段或许有助于电商平台与商家实现共赢。然而,随着市场逐渐趋于饱和,激烈的价格竞争带来的负面效应也愈发显现。

首先,商家的利润空间不断被压缩。在价格战的压力下,许多商家不得不频繁调整价格以维持竞争力,这导致利润率持续下降。尤其是中小商家,他们的资金和资源本就有限,频繁的价格调整和促销活动无疑增加了运营成本,进一步削弱了他们的盈利能力。过去一年中,中小商家的平均利润率下降了约15%。

其次,消费者的购买体验受到影响。虽然比价系统和低价策略在一定程度上为消费者提供了更多的实惠选择,但也容易引发质量下降和服务缩水的隐患。部分商家为了应对价格压力,可能会降低产品质量或减少售后服务,这将直接影响消费者的购物体验和满意度。

2023年消费者满意度调查报告显示,近60%的消费者对比价后购买的低价商品质量表示不满。比价后购买的商品常常与宣传的描述不符,不仅材质缩水,工艺粗糙,有时甚至存在明显的质量缺陷。例如,一位消费者在比价后购买了一件标榜“高品质”的毛衣,但收到后发现其面料粗糙,缝线不齐,穿了一次就出现起球现象。此外,低价商品的使用寿命明显低于预期,电子产品在短时间内出现故障,服饰在几次洗涤后变形褪色。

更令人担忧的是,这种质量问题在低价商品中并非个例,而是普遍存在。消费者对这些商品的投诉数量也在不断增加。据某电商平台的数据显示,涉及质量问题的投诉占总投诉量的45%以上,其中大部分集中在低价促销商品上。

这种情况不仅让消费者对电商平台的信任度下降,也使得消费者在购物时变得更加谨慎和挑剔。很多消费者表示,虽然低价商品吸引力大,但频繁的质量问题让他们不得不重新考虑是否继续在这些平台上购买。持续的低价竞争不仅让商家疲于应对,也使得平台本身的运营风险增加。过度依赖低价策略可能导致平台上出现大量低质低价商品,长此以往,平台的品牌形象和用户信任度都会受到影响。

此外,商家与平台之间的关系也在微妙变化。现阶段,商家不仅要在不同平台对比价格,还要对标全网相似产品进行比价,否则就会被限制搜索,影响曝光,流量被截流到其他低价产品链接。几乎所有平台都在要求低价,这让同时在多个平台经营的商家非常苦恼。

面对这种情况,商家也可以选择不降价,但代价是付费推广。大多数平台为商家提供了不同的推广工具,有的平台针对商家单品推广提供服务,旨在提高商家推广效率——可以选择按目标投产比或者成交额出价。无论选择哪一种,商家都可以根据推广费,准确预估结果。然而,许多商家在埋头运营的同时发现,所需的投放费用越来越高。这使得商家们陷入了两难境地:要么继续增加推广投入以保持订单量,要么看着成交量停滞不前。

推广费的日益攀升,也与电商平台生态有关。卖家的大量增加使得每一单品可能就有成千上万的商家竞争。要想在其中获得流量,只能不断花钱买广告位。这些流量推广费,包括商家竞价购买产品关键字、搜索排名以及参加活动的曝光度等。这种模式使得商家经营压力倍增,利润空间被严重压缩。某服装电商品牌创始人表示,他们每个月的推广费用已经占到总销售额的30%,但利润率却下降到仅5%。

这种局面下,商家面临的挑战不仅是价格战,更是如何在激烈的市场竞争中生存下去。他们不仅需要通过推广获得流量,还需要在产品质量和服务上不断优化,以提高消费者的满意度和忠诚度。那些无法适应这种高强度运营压力的商家,往往只能选择退出市场。

而这只是众多中小电商商家面临困境的一个缩影。近日,市场监管总局公布了《网络反不正当竞争暂行规定》,将于9月1日起实行。该规定共五章、43条,重点包括对电商平台和商家的不正当竞争行为进行规范。第23条规定,具有竞争优势的平台经营者不得滥用数据和流量优势,妨碍其他经营者正常运营。第24条规定,平台不得对商家交易、价格等进行不合理限制。第25条要求平台公平合理地确定收费标准,不得收取不合理费用。

《规定》中提到的内容与近期平台兴起的“比价”功能密切相关,引发了业界的广泛讨论。第24条具体规定了强制签订排他性协议、对价格和销售条件进行不合理限制等行为。今年618期间,多家商家控诉平台“击穿底价”,引发了对平台行为的质疑。商家对新规态度不一,有人拍手叫好,期待市场得到规范;有人关心“仅退款”是否会被整顿......

新规的出台无疑为电商行业带来了新的希望,但也伴随着不确定性。商家们希望通过规范化管理,能够在激烈的市场竞争中获得更多保护和公平的机会。然而,能否严格执行这些规定,真正平衡平台与商家之间的利益,仍需时间和实践来检验。无论如何,行业的健康发展需要平台、商家和监管部门共同努力,才能为消费者提供更优质的商品和服务。(转载自:电商头条)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握