引言

芝能汽车报道:2024年1-8月累计销量显示,美国新能源汽车离100万就一步之遥,共售出997,759辆。

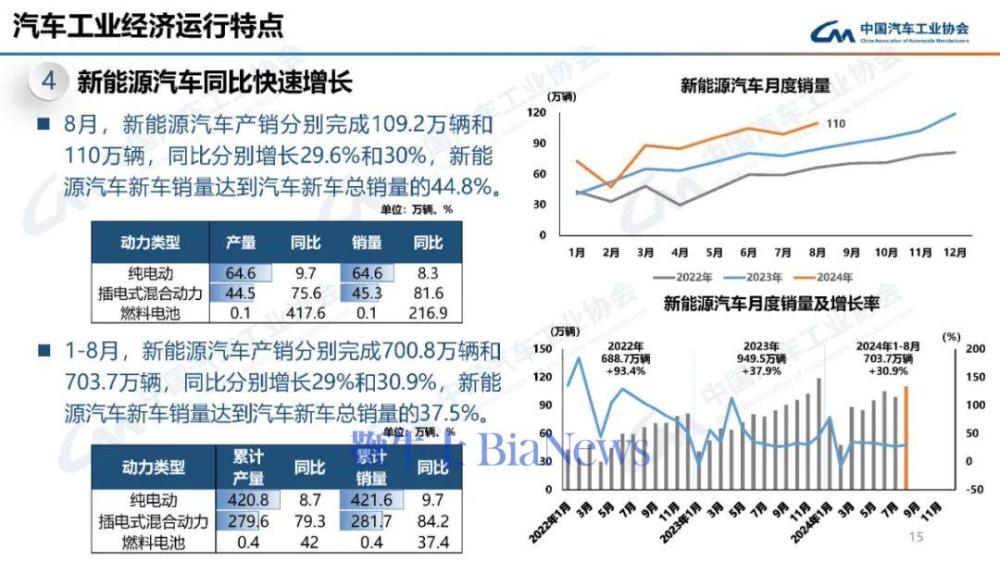

中汽协数据显示,2024年8月,中国新能源汽车销量为110万辆。

8月一个月的新能源汽车销量,中国超过美国1-8月总和!

怪不得美国第二大汽车制造商福特汽车的首席执行官(CEO)吉姆·法利直言:

美国新能源汽车,落后中国太多!

一、中国1个月的新能源车销量,比美国8个月的销量还要多!

芝能汽车的报道《美国8月汽车销量:渗透率几乎没有提升》提到:

截至2024年8月,美国市场共售出145,027辆新能源汽车。纯电动占据了插电式汽车销售的主导地位,达到了80%的比例。

2024年的累计销量显示,美国新能源汽车离100万就一步之遥共售出997,759辆,自2010年以来累计销售总量超过了570万辆。

从中国的角度来看,美国1-8月的新能源销量大概是我们现在一个月的销量,现在美国的新能源汽车渗透率只有10.2%,和2023年全年9.3%几乎没有什么大区别。

根据中国汽车工业协会的数据:

2024年8月,我国新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆,环比分别增长10.9%和11.1%,同比分别增长29.6%和30%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。

在新能源汽车主要品种中,与上月相比,燃料电池汽车产销明显下降,其他两大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长;

与上年同期相比,三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长。

数字强过语言,事实胜于雄辩!

中美两国在新能源车赛道的胜负,已经不言而喻,天下皆知!

二、福特CEO访问后感叹:“我们已经落后”!

自2023年初以来,美国第二大汽车制造商福特汽车的首席执行官(CEO)吉姆·法利,多次对中国汽车产业进行深入考察。

前不久,福特CEO再次来到中国,考察电动汽车发展情况。

看了一大圈后,福特CEO吉姆·法利发现:

中国电动汽车正在光速发展,美国已经有点落后了,于是就相当郁闷的感叹:来到中国,才知道我们已经落后了。

在中国,电动汽车的市场份额不断扩大,消费者对电动汽车的接受度也越来越高。

从城市的街头巷尾到高速公路,随处可见各种品牌的电动汽车。

不仅如此,中国的电动汽车产业链也日益完善,从电池生产到整车制造,从充电设施建设到售后服务,形成了一个完整的产业生态系统。

相比之下,美国在电动汽车领域的发展则显得相对滞后。

虽然美国也有一些知名的电动汽车品牌,如特斯拉,但整体而言,美国的电动汽车市场规模和发展速度都不及中国。

罗马城非一日建成,一个帝国的衰落也不会在短短一两年内显现。

尽管美国如今依然强大,但其在经济、国际影响力和科技等领域已逐渐显露出下滑的迹象。

福特作为美国的传统汽车巨头,一直以来都在努力转型,加大对电动汽车的投入。

然而,当吉姆・法利来到中国,亲眼目睹了中国电动汽车市场的繁荣景象后,他深刻地认识到了美国与中国在电动汽车领域的差距。

吉姆・法利的感慨,不仅仅是对美国电动汽车产业的一种反思,更是对全球汽车产业未来发展趋势的一种洞察。

他认识到,中国在电动汽车领域的成功经验,值得美国和其他国家学习和借鉴。

三、中国新能源汽车,不惧怕任何打压!

在全球汽车产业飞速变革的时代,新能源汽车成为引领未来出行的关键力量。

长期以来,中国的汽车产业被视为发展滞后的典型。

然而,过去十年间,随着电动汽车技术的革命性进步,中国迅速抓住机遇,成为全球新能源汽车生产的重要力量。

美国汽车曾有过近一个世纪的辉煌历史,如今中国已跻身为全球最大汽车市场、最大汽车出口国以及全球电动汽车中心,美国主要车企却还固守着燃油车市场的“一亩三分地”。

9月16日,美国彭博社观点能源专栏作家、前投行专家利亚姆·丹宁(Liam Denning)撰文指出:“想在电动汽车领域迎头赶上,底特律需邀请中国加入。”

敦促美国汽车业放弃围攻心态,从中国的成功中汲取经验。

美国CNBC电视台记者也曾指出:中国的电动汽车通常会配备很多附加功能,例如,我可以给座椅通风来应对夏季的炎热。我可以调整设置,让这辆电动汽车听起来像是一辆燃油车。我还可以让AI助手帮我停车,真是非常方便。

美媒认为,正是中国电动车企的创新,让汽车从简单的代步工具成为物联网中可以互联的设备之一。

美国汽车界、学术界、新闻界都看到了中国新能源汽车的优势,并且虚心地向中国学习!

然而,美政客们却一意孤行,一再打压我国汽车产业。

前不久,美宣布对中国电动汽车征收100%的关税。

今天又有消息称,美预计将于本周一提议,禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。

面对一次次打压,中国汽车犹如“大雪压青松,青松挺且直”!

咱们不信邪也不怕邪,不惹事也不怕事!

埋头苦干,做好手头的事,一心一意谋发展,我们的汽车产业将迎来更加灿烂的明天!

总之,无人车来也认为,经过近20年努力,中国新能源汽车已经取得令人瞩目的成就,尽管时不时受到不公平待遇,但是只要我们锚定目标不放松,持续用无人驾驶、自动驾驶、智能驾驶赋能新能源汽车,我们必将在汽车产业发面开拓更加广阔的新天地。(转载自:无人车来也)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握