在杜骏飞的抖音主页介绍里,写着这样一句话:人最宝贵的教育,是常识的养成。在自己的书里,杜骏飞曾谈及“知识”这个概念:

如果你从小学开始,就被符号化、机械化、无差别化地教育成人。这就会带来一个致命伤 :你除了学习成绩,参加比赛、获奖、升学之外,人生并没有剩下些什么。

不过,抖音直播间里的讲座又给杜骏飞留下了新的思考。要知道一本书能卖五万本就算畅销,但杜骏飞的直播间累计观看人次超过110万直播过程中,评论区里一个又一个自称“抖音系大学生”的观众让他深有感触。

讲座结束后,他在朋友圈里感叹,“这世界上还有无数人,从未有机会听一堂他们想听的课”。

那些顶级大学素未谋面的学生

2019年元旦,北大官方抖音账号开始运营,原本的内容以教学科研和校园风物等题材为主。但2020年后,北大开始把课程与讲座的直播和视频放在了抖音发布。

原本是疫情期间的权宜之计,没想到北大的直播间常常涌入几十上百万用户一起听课。后来学生返校,直播课却被保留了下来。

因为《锵锵行天下》《圆桌派》等节目名声大噪的教授许子东,接到开学公开课的直播邀请后,专门定了“中国现代文学研究中的两个学术热点”这个学术感极强的主题。中科院物理所的专家曹则贤则在直播间里解读了电影《奥本海默》,复旦大学中文系教授梁永安会给大家讲解“喜欢和爱有什么区别”。

直播间里的“网络夜校”虽然改变了信息传播的媒介,但并没有改变知识的内核。

做直播时,许子东最难把握的问题是怎么平衡通俗的讲解和学术的严肃,他后来总结说[3]:直播与短视频,为大家提供了走近文学的阶梯,但要深入研究,还是要回到书本去。

中国科学院理学博士戴树玺一直觉得自己在抖音上讲的内容“比较硬核”,但他的第一条爆款视频却是“冰壶的前面为什么总有人在刷冰面”[2]。当他发现有孩子用自己的视频内容和别人炫耀时,他意识到[2]:“孩子就像一张白纸,可能只是因为一本书、一条视频,就会喜欢上科学。”

这些人在抖音上的科普和讲座也许够不上学术研究的范畴,但足够通俗和有趣,也足以拉近普通人与学术的距离。正如许子东的概括:抖音是杂文、文学研究是小说,它们是相互补充的。

在抖音公开课的观众里,78%的年龄超过24岁,还有15%是50岁以上的中老年人。而他们身处的知识世界,也远远比我们想象的要辽阔。

不是课本里的知识才是知识

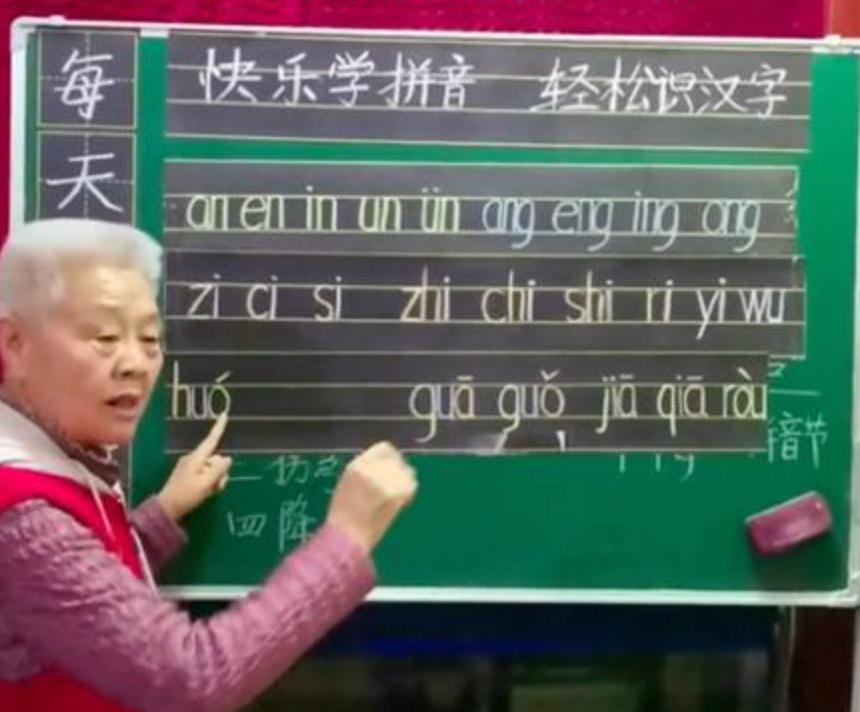

在抖音,有一个名叫“喜洋洋拼音课堂”的账号,从2021年5月开始,年过70的杨维云都会在直播间开课,教授的内容是最简单不过的汉语拼音。

汉语拼音的诞生可以一路追溯到20世纪初,但实际上,直到1958年2月的《汉语拼音方案》决议通过后,拼音才成为小学生学习汉语的必修课。这意味着很多老年人在学生时代并没有接触过拼音,一些人甚至因为种种原因没机会上学,他们中有一些人就成为了杨维云的“学生”。

杨维云在评论区的“学生们”

这些学生里,大部分人的年龄都超过五十岁,不乏和杨维云年龄相仿的老年人[4],“不会拼音”既是年少时无奈的境遇,也是生活中切实的困顿。类似这样的“成人识字”直播间在抖音上还有很多。

还有一些用户传授着一般人看来可能哭笑不得的知识:怎么乘坐高铁?怎么买地铁车票?怎么网上值机?怎么在网上挂号?

这些看似既无趣又无用的尝试,却实实在在的消解了山村学生第一次出远门时的局促,在人来人往的大医院不知所措时的迷茫。抖音既拉近了知识和人们的距离,又保留了足够的空间,让杨维云的学生可以在直播间里没有顾忌、也不带自卑的问:我今年50岁了,现在学拼音还来得及吗?

抖音曾经统计过“用户最爱搜的知识问题”,既有“量子纠缠被证实意味着什么”这类诺奖级别课题,也有“PPT里怎么插入视频”这种软件基础操作。正是这些五花八门提问的存在,提醒着人们在这片复杂的土地上,知识的边界也远比人们想象的复杂。

2008年北京奥运会前夕,新加坡导演莲·派克(Lian Pek)拍了一部名叫《Mad about English》的纪录片,向西方观众展现了中国人学英语的奇特景象:

在胡同里,两个70多岁的老人坚持用英语对话,接不下去的时候脸憋得通红;出租车上,司机利用等红灯的间隙听教学广播,边开车边练口语;在全聚德,饭店经理在包间里支起了白板,教服务员念“Here's the menu”;在学校里,满操场的学生被一个叫李阳的中年人引导着,疯狂地挥舞着手中的英语课本…

片子里,一位80岁的老太太认真地对着镜头说:I love English.

这是知识被分享与传递的模样,也是它在抖音直播间里的样子:没有考试和学分,只有无数个老师和学生,他们被网络连接在一起。短视频和直播让知识跨越了物理的距离,让知识属于所有人。

三人行,必有我师

2000年互联网泡沫时期,贝索斯曾在股东信里用摩尔定律给投资者打气:芯片算力18个月就会翻一倍,网络贷款的性价比大约每9个月会翻一倍,那么未来五年,亚马逊会把用户人均宽带容量扩充至60倍。届时,亚马逊可以通过极低的成本撬动零售商的蛋糕,实现快速增长。

同一年,贝索斯还创办了商业航空公司Blue Origin,目标是让百万计的人在太空中生活和工作。在贝索斯追逐星辰大海的同时,《纽约时报》做了个小调查,五分之一的受访者大大方方承认,自己拉网线不为别的,就是为了浏览某种特定类型的网站。

和互联网一样,大部分传播媒介只是改变了信息传播的方式,但并没有改变信息的生产和创造。短视频终究只是一个传播媒介,将其简单粗暴的贴上庸俗与娱乐的标签,是对它最大的误解。

任何一个体量达到一定规模的平台,都不可能只存在一种“主流价值”。在抖音,既有德高望重的大学教授,也有文化水平不高的普通劳动者;既有万里挑一的技术专家,也有刚刚入行的门外汉。一个平台的成长,始终来自对创作的包容。

同时,技术的进步也让越来越多的人被连接在了一起。1982年,英语教学节目《Follow Me/跟我学》在央视开播时,北京外国语学院的胡文仲与英国教师凯特搭档主持的这档节目,是海外原版教材第一次进入中国,也是很多中国人在学校之外为数不多学习英语的途径。

时至今日,职业英语配音员孙志立通过经典影视作品的配音,来讲解英语音标知识的内容[6];“高级灵魂张斯瑞”在村头说着一口流利的伦敦腔;“大河向东刘”的课堂里,整个评论区都在背单词[6]。

这些英语学习内容脱胎于标准的音标与语法规则,但又不失通俗与活泼。虽然不指望靠抖音考到专八,但所谓进一寸有一寸的欢喜,知识的价值和内涵又岂止于证书和分数?

抖音曾经披露过一组数据,只算国内各大高校的官方账号,其公开课内容总时长就超过7350万分钟,相当于1.68万节课。 如果算上“怎么养殖大球盖菇”、“怎么坐高铁”、“怎么说一口伦敦腔”这类五花八门的知识类内容,其总量恐怕是个天文数字。

@孙志立英语的评论区

但恰恰是这些英语单词、物理公式和诗词歌赋,一点点在6.1英寸的手机屏幕上还原了“知识”最朴素的表达,在一个个虚拟的“网络夜校”里落地生根。

“不再纠结上清华还是上北大”的一句戏谑背后,是知识被无私的分享,被平等的接纳。

在一个又一个直播间里,“抖音系大学生”也许是为了提高自己的专业技能,也许只是看个乐呵,但无论如何,宝贵的学术财富正在以各种各样的方式进入大众视野,并提醒着人们,对很多人来说这些唾手可得的财富曾是如此遥不可及。

我们对待知识的态度和进步的力量,就是这样一点点勾勒出来的。

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握